산 행 지 : 남파랑길 5, 6코스(신평동교차로~송정공원~제덕사거리), 부산시 사하구, 창원시 진해구.

산 행 일 : 2025. 02. 08.(토)

산행코스 남파랑길 5코스(21.9km) + 6코스(14.8km) = 36.7km, 9시간 소요)

- 시점 : 신평동교차 (부산 사하구 신평동 642-17)

- 5, 6코스 분기점 : 용원사거리 (부산 강서구 송정동 1476-3)

- 종점 : 제덕사거리 (창원시 진해구 제덕동 868-3)

산행참석 : 21 백두.

<남파랑길 5코스(21.9km)>

▶ 신평동교차로(강변전망대)~2.0Km~을숙도~9.4Km~신호대교~2.8Km~신호공원~7.7Km

~송정공원(용원사거리)

: 신평동교차로 노을전망대 ~ 낙동강 하굿둑 ~ 을숙도 낙동강 문화관 ~ 명지항 ~ 을숙도대교 밑 ~ 명지동 쉼터 ~ 명지오션시티 ~ 신호공원 ~ 신호대교 ~ 르노자동차 남문 앞 ~ 소담공원 ~ 신호 하수처리장 ~ 가덕대교 밑 ~ 신항 입구 교차로 ~ 송정공원 (5코스 종접)

▶ 개요

- 낙동강 하굿둑과 을숙도를 지나 부산 강서구의 송정공원까지 이어지는 구간으로 낙동강 하구의 독특한 생태환경을 둘러볼 수 있는 코스.

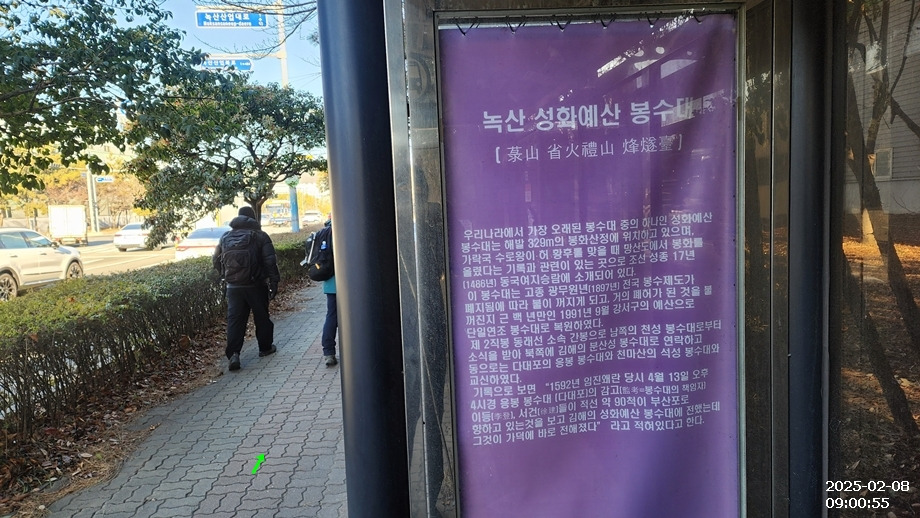

- 낙동강하구둑 전망대와 을숙도대교 전망대를 통해 낙동강 하구의 매력을 조망할 수 있으며, 녹산국가산업단지를 지나 부산 신항만의 위용을 확인하며 걸을 수 있는 구간.

- 완만한 산책길로 경치가 아름다운 걷기 좋은 코스.

- 갈맷길 5-1구간 중첩되는 구간

▶ 볼거리

- 동양 최대의 철새 도래지를 감상할 수 있는 을숙도의 낙동강 '하류철새도래지'

- 아름다운 소나무 산책로가 조성된 '명지오션시티'

<남파랑길 6코스(14.8km)>

▶ 송정공원(용원사거리)~3.7Km~안청공원~6.2Km~흰돌매공원~3.1Km~웅천읍성~1.8Km~제덕사거리

: 송정공원 ~ 용원 어시장 ~ 용원교 ~ 초록오름공원 ~ 안골포 왜성 ~ 안골포 ~ 안성마을 표지석 ~ 웅동 119 안전센터 ~ 황포돛대 노래비 ~ 흰돌메공원 ~ 동천3교 ~ 주기철 목사 기념관 ~ 웅천읍성 견룡문 ~ 제덕교 ~ 진해 제덕사거리 (6코스 종점)

▶ 개요

- 부산 강서구 송정공원에서부터 창원 진해구 제덕사거리까지 이어지는 구간.

- 영화와 한류의 도시 창원의 시작으로 대도시와 자연의 반전 매력을 보유한 길.

- 부산진해 경제자유구역을 거쳐 최근 부산 및 창원시민의 사랑을 받고 있는 용원 어시장과 웅천왜성, 웅천읍성 등을 경유하는 코스.

- 우리나라 기독교에서 가장 존경받는 주기철목사 기념관과 웅천읍성을 탐방할 수 있어 먹거리, 배울 거리가 있는 코스.

▶ 볼거리

- 임진왜란 당시 군사적 방어성이었던 '웅천안골왜성'

- 대중가요로 널리 알려진 <황포돛대>의 유래를 담은 '황포돛대노래비'

- 우리나라 기독교 역사에서 존경받는 항일독립운동가 '주기철목사기념관'

<산행지도>

원래 산행은 1월 넷째 주(1/25)에 예정되었으나 주말과 설 명절 연휴 사이의 1/27(월)이 임시공휴일로 지정되는 바람에 산행 예정일인 1/25(토)가 설명절 연휴에 포함되어 하는 수 없이 다음 정기산행일인 2월 둘째 주인 2/8(토)에 남파랑길 5, 6코스 트레킹을 진행하게 되었다. 사실 1월 넷째 주보다는 2월 둘째 주가 덜 추울 것으로 짐작되어 나름 나쁘지 않을 것으로 예상했지만, 트레킹이 예정된 날의 기온이 -12℃에 바람도 세차게 불어 채감온도는 -18℃로 예보되었다. 서울도 아니고 부산이 영하 10도 이하로 내려가는 것은 드문 일인데 여간 걱정스러운 상황이 아닌지라 부랴부랴 수소문하여 아침식사를 할 식당을 예약해 놓고 회원들에게도 차가운 새벽바람에 대비한 준비를 부탁드리고는 배낭을 꾸려 양재로 향한다.

부산 사하구 신평교차로 옆 타이어 판매점 앞에 도착한 버스에서,

아침 최저 기온 -12℃, 체감기온 -18℃에 대비한 트레킹 복장을 갖추고,

강변대로 신평동교차로 횡단보도를 건너,

남파랑길 5코스 안내판과 쉼터가 있는 노을 전망대에서 남파랑길 5코스 출발 인증을 하고는,

강변대로 아래 우레탄 포장의 탐방로를 따라 남파랑길 5코스 트레킹을 시작한다.

세차게 불어오는 칼바람을 뚫고 잠시 후 지나게 될 낙동강하굿둑 불빛을 향하다가 데크 쉼터를 지나면,

따르던 산책로는 우측 위 강변대로로 이어지고,

이 지역이 '낙동강 하류 철새 도래지'로 지정되어 낚시가 금지된다는 경고판만이 추위에 떨고 있는 강변대로를 따라,

<낙동강 하류 철새 도래지>

천연기념물 제-179호 / 부산광역시 북구, 사상구, 사하구, 강서구 일원

낙동강이 남해로 흘러드는 낙동강 하구는 사시사철 많은 종류의 철새들이 찾아드는 동양 최대의 철새 도래지로서 철새들의 보고(寶庫)라 할 수 있다. 이곳에 철새들이 모여드는 것은 철새들이 살기에 좋은 자연조건이 갖추어져 있기 때문이다.

먼저 낙동강은 하구에 을숙도를 비롯한 크고 작은 삼각주가 많이 발달해 있다. 삼각주와 하안(河岸) 곳곳에 우거진 갈대숲은 철새들에게 보금자리를 제공한다. 또 삼각주 주변과 하안에서는 바닷물과 강물의 교류가 활발하며, 수심이 얕은 갯벌이 넓게 형성되어 각종 플랑크톤과 어류, 조개류, 수서(水棲)곤충 등이 번식하고 있어 철새들의 좋은 먹이가 된다. 또한 한반도의 제일 남쪽에 위치하고 있기 때문에 바다를 건너 이동하는 철새들에게 출입 관문의 역할을 하며 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하여 철새들이 월동 및 번식지로 적합하다. 지금까지 이곳에서는 43과 130여 종의 조류가 파악되고 있어 학술적으로도 중요한 의미를 갖는 곳이다. 하지만 낙동강 하구언 공사와 무분별한 을숙도 개발로 갈대밭이 차츰 없어져 가고 있다. 수많은 철새들이 물을 박차고 날아오르는 군무(群舞)와 무리 지어 흩어지는 장관을 계속 보려면 우리 모두의 관심이 필요한 곳이다. (안내판)

괴정2교와 괴정1교를 연이어 지나는데,

세차게 불어오는 칼바람에 낙동강 하굿둑 수문탑들조차 추위에 떨고 있는 듯이 보이고,

을숙도 방향 자전거길 표시를 따라 하구둑으로 이어진 램프로 들어서서 오르면,

낙동강하굿둑 수문탑이 나타나며 사자 석상이 지키고 있는 낙동강하굿둑으로 들어서게 되는데,

<낙동강 하굿둑>

낙동강 하굿둑은 부산광역시 사하구 하단동과 강서구 명지동 사이의 낙동강의 하구를 가로막은 둑으로, 현대건설이 공사를 맡아 1987년에 준공된 콘크리트 중력댐이다.

낙동강 하구 개발을 추진해 온 정부는 1970년대 중반 낙동강 하굿둑 건설 타당성 조사를 거쳐 1980년 말 실시 설계 후 1983년 4월 착공하였다. 낙동강 하굿둑 건설의 주목적은 염해 방지와 연간 6억 4800만 톤에 이르는 용수 확보였다. 당시 낙동강 하구는 썰물 때 바닷물이 상류 약 21㎞ 지점의 물금 취수장까지 치고 올라가 부산 시민의 취수를 위협하였고, 김해평야의 농업용수 취수에도 적잖은 영향을 주었다. 또한 당시 중동 지역의 경기가 퇴조해 국내의 대규모 건설 프로젝트가 필요한 것도 배경으로 작용하였다.

낙동강 하굿둑은 주 수문 6문과 조절 수문 4문, 우안 배수문 등으로 구성되어 있다. 주 수문 하나의 길이는 47.5m, 높이 9.2m이고, 조절 수문은 길이 47.5m, 높이 8.3m이고 하굿둑의 총길이는 1,890m이다. 수문부에는 어선의 통행을 위한 운하식으로 된 폭 50m의 갑문 1개와 어도 2개소가 설치되어 있다. 낙동강 하굿둑의 골격은 준공 때와 크게 달라진 것이 없다. 다만, 만성적인 체증을 빚어온 하굿둑 도로는 2~3차로가 넓어졌다.

낙동강 하굿둑 공사의 여파로 낙동강 하구의 문화재 보호 구역 약 248㎢ 중 을숙도 지역 13㎢가 현상 변경되고, 동편 사하 지역의 갯벌 198만㎢가 문화재 보호 구역에서 해제되었다. 공사 시작 전부터 야기된 환경 공방으로 인해 1981년 3월 환경 영향 평가 제도가 도입되어 낙동강 하구언 공사에 처음 적용되었지만, 환경 공방은 지금까지도 계속되고 있다. 정부 측은 낙동강 하굿둑으로 인해 안정적 용수 공급과 매립지 활용 등 경제적 효과를 내세우면서 환경 파괴가 크지 않다고 보는 반면, 환경 단체들은 낙동강 하구의 철새 도래지가 크게 훼손되었고 기수역이 교란되어 많은 생물종이 사라졌다고 주장한다. 이러한 논란 속에서 정부는 4대강 살리기 사업의 일환으로 낙동강 배수 능력 확충을 위해 을숙도 서편에 길이 331.5m, 폭 42.5m~54.8m, 대형 수문 6개를 갖춘 제2 하굿둑을 건설하였다.

하굿둑 건설 이후 대규모의 환경 변화를 겪은 곳은 을숙도(乙淑島)다. 을숙도는 낙동강 하구를 잇는 하중도(河中島)로 낙동강이 운반해 온 토사의 퇴적에 의하여 형성된 모래섬이다. 을숙도는 새[乙]가 많이 살고 물이 맑은[淑] 섬이라 하여 1960년대 이후부터 불린 지명이라 하나 확실한 것은 아니다.

을숙도에는 본래 400여 명의 주민이 파를 비롯한 각종 채소와 땅콩을 재배하며 살고 있었다. 그러나 1987년 4월 을숙도를 동서로 횡단하는 낙동강 하굿둑이 완공되면서 육지로 이주하였고, 하굿둑 건설로 섬의 일부는 수몰되고 일부는 육지로 연결되며 옛 모습이 사라졌다.

하굿둑 건설 이후 발생한 대규모의 환경 변화로 2005년 을숙도 일원의 낙동강 하구를 보전하고 을숙도의 불법 경작지를 복원하고자 을숙도 인공 습지 생태계, 즉 을숙도 생태 공원을 조성하였다. 을숙도 남단은 일반인의 출입이 금지되어 인위적인 토지 이용과 인공 시설물이 거의 없는 상태로 습지 환경을 유지하고 있으며, 철새 탐방을 위한 전망대가 설치되어 있다. 또한 남동쪽으로 특정 폐기물 처리를 위한 부두 시설이 축조되어 있다. 을숙도 상단부에는 주차장, 문화 회관, 자동차 전용 극장, 야외 공연장, 인라인스케이트장, 간이 축구장, 휴게소 등 각종 편의 시설이 갖춰져 있으며, 여러 나라의 작품 20여 점을 전시하고 있는 을숙도 조각 공원이 있다.

사자상이 지키는 낙동강하굿둑에는 번호를 달고 있는 수문탑이 도열하고 있다.

매섭게 몰아치는 칼바람에 고개조차 제대로 들지 못하며 낙동강하굿둑을 건너,

좌측의 乙淑島(을숙도) 표지석을 지나니,

<을숙도(乙淑島)>

을숙도는 부산광역시 사하구 하단1동에 소재한 낙동강의 하중도이다. 1978년 2월 15일에 김해군에서 부산으로 편입되었고, 1983년 12월 15일에 사하구가 신설되면서 강서구 대저2동에서 사하구 하단동으로 편입되었다. 새가 많고 물이 맑다 하여 이름 지어졌으며, 1916년도에 지적도에 처음으로 등장한 섬이다.

이곳에는 다양한 생물들이 살고 있으며, 또한 동아시아~호주를 이동하는 철새의 이동 경로에 위치하여 1970년대까지만 해도 국제적인 주목을 받던 동양 최대의 철새 도래지였다. 이러한 천혜 자원보고를 보전하기 위해 이 지역을 1966년 천연기념물 제179호로 지정하였으나, 안타깝게도 80~90년대의 산업화와 도시개발에 자연환경 및 생태계가 크게 훼손되었다. 특히, 60년대 이후부터는 인근 농민들이 파 경작을 하였고, 1972년부터 분뇨산화지로 이용되었으며, 1987년 하굿둑 완공 후 준설토 적치장으로 이용하였다. 1992년부터는 해양 분뇨처리시설로 이용하였으며, 1993년부터는 부산 지역의 쓰레기를 매립한 매립장 등으로 활용되었다. 이런 훼손에 대한 생태계의 복원을 위하여 부산시에서는 2000년부터 2005년까지 친환경적 을숙도 생태공원 조성을 추진하여 부산 사직야구장의 37.8배에 해당되는 총 1,907천㎡ 규모의 생태계 복원 사업을 완료하였다.

우안 배수문을 지나게 되고,

을숙도를 가로지르는 우측 낙동남로 건너편으로 을숙도공원의 '낙동강 문화관' 건물이 보이지만,

10여 년 전 자전거로 국토종주를 하며 들렀던 곳이라 생략하기로 하고,

<낙동강 문화관>

부산광역시 사하구 을숙도에 위치한 낙동강 문화관은 낙동강과 낙동강 살리기 사업의 올바른 이해를 물 위의 도시를 걷듯 큐브(CUBE) 하나하나에 이야기를 담아내고 있다. 어린이들이 감성적 체험을 할 수 있도록 다양한 체험 프로그램과 놀이시설을 마련하였으며, 강을 주제로 한 미디어작품은 관람객들과 문화적 소통과 공감을 형성하며 다양한 체험 시설은 수변도시의 문화와 미래를 경험할 수 있도록 도운다.

'낙동강 하구 습지보호지역' 안내판을 지나면,

'을숙도 철새 도래지' 표지석을과 도로를 건너는 고가 보행로를 아래로 지나게 된다.

낙동남로 북측의 공원으로 이어지는 램프 도로를 건너,

불빛만이 추위에 떨고 있는 낙동강하구 에코센터/을숙도문화회관 버스정류장에 이어,

좌측 을숙도철새공원 피크닉광장 방향 갈림길을 지나니,

을숙도 북측과 남측을 연결하는 생태통로 아래로 지나게 되고,

낙동강하구에코센터와 을숙도철새공원 방향 갈림길을 지나니,

4대강 살리기 사업 때 을숙도 서편에 새로이 만들어진 제2하굿둑으로 들어서게 되는데,

철새들을 관찰할 수 있는 탐조전망대와 물고기들의 진출입로인 '어도'를 지나게 된다.

<낙동강 제2하굿둑>

'낙동강 제2하굿둑'은 4대강 살리기 사업의 일환으로 낙동강 배수 능력 확충을 위해 낙동강 우안, 을숙도 서편에 대형 수문 6개를 갖는 길이 305.6m의 하굿둑으로 7차선 도로가 개통되어 있다.

부산 시내 방향 4차선, 나가는 방향 3차선의 아치교로 건설된 낙동강 제2하굿둑을 건너,

제2하굿둑 끝의 보조수문을 내려다보며 나가면,

남파랑길은 따르던 낙동남로를 벗어나 '명지 새 동네' 방향 좌측으로 이어진 갈림길로 내려가,

소형 어선들이 정박해 있는 명지항 옆으로 이어지게 되는데,

명지항 간이선착장 입구에는 '을숙도' 표지판이 세워져 있다.

<을숙도>

을숙도는 부산광역시 사하구 하단 1동과 하단 2동에 걸쳐 있으며, 낙동강 하구에 토사가 퇴적되어 형성된 하중도(河中島)로, 갈대와 수초가 무성하고 어패류가 풍부하여 한때는 동양 최대의 철새 도래지였으며, 1966년 천연기념물 제179호로 지정된 낙동강 하류 철새 도래지에 속한다. 을숙도가 본격적으로 형성된 것은 1910년대부터로 이름은 일본식 한자 표현으로 '멋있다'라는 뜻인 '乙淑(을숙)'이라는 데서 유래되었다고 한다. (안내판)

명지항 부두길을 끝에서 명지파출소를 우측에 끼고 급우틀하여,

대낮처럼 불을 밝혀놓은 강서구 중리어촌계 물량장 건물 방향으로 나가,

소공원 사잇길로 들어서서 좌측으로 휘어져 오르면,

'르노삼성대로'가 지나는 명호교를 건너게 되고,

명호교를 건너 모텔과 호텔 등의 숙박시설이 즐비한 르노삼성대로를 따라 남쪽 방향으로 진행하는데,

칼바람이 부는 추운 날씨에 재첩국이란 글자만 봐도 속이 따스해지는 듯하고,

동해에 잠들어 있는 아침해를 깨우기 위해 온몸에서 불을 내뿜으며 달려가고 있는 용의 형상을 한 을숙도대교가 다가서며,

을숙도대교 아래를 지나 우측으로 완만하게 휘어지는 르노삼성대로를 따르면,

지난 남파랑길 4코스에서 걸었던 봉화산과 다대포쯤이 좌측 낙동강 하구 건너편으로 조망되며,

명지동 설명판이 있는 '명지동 쉼터'에 도착하여 배낭을 내리고 따스한 커피를 나누며 처음으로 다리쉼을 한다.

<명지동(鳴旨洞)>

낙동강 하구 삼각주 최남단에 위치하고 있는 명지동(鳴旨洞)에 사람이 살기 시작한 시기는 그리 오래되지 않았다. 가락국~삼국시대에는 섬이 형성되지 않은 바다였으며, 고려 시대에 사구가 형성되기 시작하여 대략 500년 전쯤부터 사람이 살기 시작했다. 중종 25년(1530년)에 편찬된 「신증동국여지승람」 김해 도호부 산천조에 명지도에 관한 기록이 남아있다. 이에 의하면, 명지도의 위치와 크기를 말한 뒤 "큰 비나 가뭄 등 천재지변이 있을 때마다 섬 어딘가에서 먼저 재난을 예고하는 소리가 섬 전체에 울려 퍼졌다"라는 데서 명호(鳴湖)로 불리다 명지(鳴旨)로 부르게 되었다. 이곳의 주민들 중 일부는 지금도 명지를 명호라고 부르며, 나이가 많을수록 명호라는 지명을 더욱 많이 사용하고 있다.

일제강점기까지 영남 일대 주민들이 먹는 소금을 공급하던 염전 지대였으며, 민물과 바닷물이 만나는 지역으로 영양이 풍부한 농수산물이 생산되고 있다. 특산물 및 지역 행사로 명지 대파, 명지 김, 갈미 조개 및 전어축제로 유명하다. (안내판)

동작을 멈추는 순간을 틈타 스며드는 한기에 못 이겨 이내 첫번째 쉼을 뒤로하고,

르노삼성대로를 따라,

우측 송도와 신평·장림 산업단지로 이어지는 을숙도대교로 들어서는 램프를 지나고,

명호사거리에서 따르던 르노삼성대로를 두고 좌틀하여 명지오션시티1로로 들어서는데,

좌측으로 끝이 보이지 않을 정도로 넓은 파밭이 펼쳐져 있고,

명지오션시티1로를 따라 좌측 숲으로 이어지는 갈맷길 갈림길을 지나서,

이정표에 우측으로 행복마을이, 좌측으로 갈맷길 방향이 표시된 곳에서 좌틀하여 들어서니,

명지쉼터에서 쉬지 않고 앞서 갔던 분들이 '갈맷길 5-1구간 안내판' 앞에서 기다리고 있다.

'갈맷길 5-1구간 안내판'을 지나 좌측 방파제로 이어지는 우레탄 탐방로를 따라,

'낙동강 하류 철새 도래지'와 철새에 대한 설명판이 있는 '명지 철새 탐조대'를 지나고,

<낙동강 하류 철새 도래지(洛東江 下流 철새 渡來地)>

철새는 계절에 따라서 번식지와 겨울을 지내기 위한 지역을 번갈아가며 이동하는 새를 말한다. 북쪽에서 번식을 하고 겨울에 우리나라에 오는 새를 겨울새라 하고, 봄에 남쪽에서 날아와 번식하고 가을에 다시 남쪽으로 가는 새를 여름새라 한다. 이 외에도 나그네새와 떠돌이새가 있다. 우리나라의 대표적 철새로는 뻐꾸기, 백로, 파랑새 등의 여름새와, 기러기, 독수리, 두루미, 부엉이 등의 겨울새가 있다.

낙동강 하류 철새 도래지는 부산과 김해평야 사이의 넓은 하구지역으로 수많은 삼각주와 모래언덕(사구)이 만들어져 있다. 그러나 이 모래언덕은 낙동강의 물이 넘치거나 태풍 등에 의해 옮겨지거나 없어지기도 한다. 철새들은 이러한 변화에 따라 모래언덕을 중심으로 주변의 갯벌을 따라 먹이를 찾아 장소를 옮겨가며 지낸다. 이곳은 물에 사는 작은 동·식물이 풍부할 뿐만 아니라 갈대밭이 있는 아직 개간하지 않은 넓은 지역으로 물새들의 안식처로 적합하다.

이러한 환경의 영향으로 봄과 가을에는 우리나라를 통과하는 도요새와 물떼새류의 대집단이 이곳을 거쳐간다. 또한 겨울에도 낙동강 하류의 삼각주 일대는 거의 얼지 않아서 11월부터 3월까지 해마다 규칙적으로 많은 겨울철새가 모여든다. 간혹 천연기념물로 지정된 재두루미, 저어새 등이 보이며, 제비물떼새, 넙적부리도요 등의 희귀한 새도 볼 수 있다.

최근에는 하구둑 건설과 매립 공사, 폐수, 인분, 가정하수에 의한 수질 오염, 농지 개간으로 인한 환경 파괴로 인해 철새들의 종류와 철새 집단의 크기가 줄어들고 있다. 낙동강 하류 철새 도래지는 우리나라 최대의 철새 도래지 중의 하나일 뿐만 아니라, 일본·한국·러시아를 잇는 지역으로서 국제적으로도 매우 중요한 곳이다. 또한 이 지역의 생물·지질 및 해양환경 등은 학술적·교육적 가치가 높아 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다. (안내판)

명지오션시티 철새탐방공원 방파제 도로를 따라 남쪽 방향으로 진행하다가,

명지 습지보호지역 감시초소 앞 '낙동강 하구 습지보호지역' 안내판이 있는 곳에서 방파제를 따라 우틀하니,

좌전방으로 몇 해 전 해맞이 환종주 산행을 했던 가덕도가 어둠 속에서 모습을 드러내며 옛 기억을 더듬게 하고,

우측의 '명지염전' 안내판을 지나게 된다.

<국내 최대의 소금터 '명지 염전'>

- 예부터 명지의 특산물로 소금을 첫손가락에 꼽았다. -

명지도의 남쪽에서 대마등에 이르는 넓은 사장(沙場)은 소금(天日鹽) 만들기에 적합하여 이 섬의 역사는 제염(製鹽)의 역사라 해도 과언이 아닐 것이다.

조선시대 명지 염장은 48곳에 이르며 생산하는 소금은 연간 60Kg들이 10만 가마로 국내 최대였으나, 일제강점기(1930년 대) 수지타산이 맞지 않아 대부분 휴업하였다. 해방 후 이를 안타까이 여긴 최종호(崔琮豪), 김민두(金民斗) 등 명지 사람 17명과 신호 7명, 녹산 9명 등 33명이 투자하여 명지염장을 복구하여 일제 때의 배인 20만 가마를 생산하였으며, 124정보 대염전에 종사하는 남녀 종업원수가 4천 명에 이르렀으나 화학제염에 비해 채산성이 떨어져 명지 천일염전은 경제성을 잃고 영원히 막을 내리고 만다. 그러나 마을들에는 웃가매, 아랫가매, 땅가매, 안등 등 염전과 관련되는 마을이름이 그대로 남아있다. 가매란 소금 굽는 가마솥의 이 지방 탯말이다. (안내판 사진 펌)

명지오션시티 해안산책로 중앙쉬터?를 그냥 지나,

명호 중·고등학교 앞을 지나며 우틀하는 명지오션시티 해안산책로를 따라,

지금까지 서쪽으로 이어지던 길이 직각으로 꺾어 북쪽으로 방향을 바꾸니,

우전방으로 서낙동강을 가로지르는 신호대교와 그 좌측 신호 아파트단지 불빛이 시야에 들어오고,

해안산책로는 신낙남정맥의 끝자락인 봉화산 능선을 배경으로 자리한 신호대교를 향해 이어진다.

새찬 북풍을 뚫고 신호대교를 향하다가,

신호대교 직전에서 우측 갈림길로 들어,

르노삼성대로에 접속, 좌측 신호대교 뱡향으로 좌틀하여,

이른 시간임에도 차량들의 왕래가 많은 신호대교를 건너기 시작한다.

<신호대교(新湖大橋)>

서낙동강을 가로질러 부산광역시 강서구 신호동~명지동을 잇는 교량으로, 아치와 강상형 합성교 형식으로 길이는 840m 폭은 36m이다. 1995년 4월 19일 착공하여 1997년 12월 31일 완공한 다리로, 최대 경간장은 중앙 아치 부분으로 120m이며, 양측 강상형 합성교가 60m씩 12경간이 덧붙여져 있다. 차도는 상하행 각 4차로, 총 8차로로 폭은 29m이다. 양측으로 폭 3.5m 보도를 갖고 있다. 당시 건설비용은 410억 원이 들었다.

신도대교를 건너 좌측으로 '신호동 인공철새서식지 둘레길' 안내판을 지나자,

76호광장 램프 교차로를 지나게 되고,

이내 르노자동차 남문 직전 사거리에서 좌틀하여 신호산단1로를 따르다가,

신호산단 1로와 4로가 교행하는 회전교차로에서 따르던 남파랑길 5코스를 잠시 바닥에 내려놓고,

아침식사를 하려 좌측 횡단보도를 건너 신호산단4로를 따라 100여 미터 이동하여,

미리 예약해 놓은 돼지북밥집에서 아침식사를 하는데,

이른 시간임에도 많은 사람들이 들어차 있어서 사뭇 기대를 했지만,

남파랑길 1코스 때 부산진시장 뒷골목에서 먹은 돼지국밥에는 비할 바가 아니다.

뜨듯한 아침식사를 마치고 나오니 어두컴컴했던 길거리는 어느새 밝아져 있고,

남파랑길인 신호산단1로로 복귀하여 남쪽 방향으로 진행하다가,

좌측에 '신호 철새인공서식지 안내판'이 있는 곳에서 좌측 소로인 '신호산단1로 1400번 길'로 들어서면,

우측의 '로빈뮤지엄'이라는 브런치 카페가 눈길을 끌고,

군부대를 이전한 부지에 철새 인공서식지를 조성하였으므로 출입을 하지 말라는 경고판과 함께 출입문이 굳게 잠겨 있는 철망 펜스를 따라 잠시 더 들어가니,

우측의 소담공원 소나무숲 산책로를 따라도 될 듯 하지만,

신호 철새 인공서식지 둘레길 안내판이 있는 해변 방파제에서 우틀하여,

<신호동(新湖洞)>

신호동(新湖洞)은 조선 후기 서낙동강 하류의 서쪽인 김해군 명지면 신전리 지역이었으나, 1978년 경상남도 김해군 녹산면에 편입되었다. 1989년 김해군 녹산면이 부산직할시에 편입되어 강서구 녹산동이 되면서 신호리는 신호동이 되었다. 1995년 부산직할시가 부산광역시로 승격되면서 부산광역시 강서구가 되어 현재에 이른다. 원래는 바다 가운데 새로 생긴 섬이라 하여 신도(新島)라 불렀으나, 명지의 옛 이름인 명호(鳴湖)의 ‘호(湖)’ 자를 이용하여 ‘신호(新湖)’라 하였다.

신호동 앞바다가 매립되기 전까지는 대부분 염전으로 이용(1731년 이전부터 사염장으로 이용했던 것으로 보임)되었으며, 마을 앞 바닷가에는 해송이 자생하고 있었으나 현재는 공단 지역으로 개간되어 있다. 남쪽으로는 낙동강의 퇴적 작용으로 만들어진 진우도(1956년 고아원인 진우원이 설립되면서 붙여진 이름)가 있다.

신호동은 서로는 명지 녹산 국가 산업 단지와 접해 있고, 남쪽에는 신호 일반 산업 단지가 있다. 법정동인 신호동은 송정동, 화전동, 생곡동, 구랑동, 지사동, 미음동, 범방동, 녹산동과 합해 행정동인 녹산동에 속한다. 자연 마을로 신호 마을이 있다. 마을 대부분 지역이 신호 일반 산업 단지에 속해 있다. 마을 안에 르노삼성자동차 공장과 신호 초등학교가 있으며, 마을 가운데에 약 200년 된 포구 나무가 있다.

방파제 옆 우레탄 산책로를 따라 진행하기로 하는데,

동쪽 다대포 아미산 위로 떠오르는 일출이 매서운 한기를 한순간에 녹여주는 듯하다.

'명지 철새 탐조' 설명판과 탐조 정자를 지나는데,

소담공원 철새 탐조대 앞바다에는 살을 에는 추위에도 유유히 먹이활동을 하는 철새들이 보이고,

길게 이어지는 소담공원 앞 명지해안 둘레길을 따르다가,

좌전방으로 점점 커져가는 가덕도를 보면서 우측으로 살짝 휘어지는 명지해안 둘레길을 따르면,

부산 강서구 녹산공단과 가덕도를 연결하는 가덕대교가 시야에 들어온다.

'신호공원' 입구 'Y'자 갈림길에서 약도판에는 우측 공원 안으로 들어가도 끝에서 만나는 것으로 표시되어 있지만,

계속 좌측 해안 탐방로를 따라 진행하다가,

우측으로 꺾어지며 이어지는데,

좌전방 녹산공단 너머로 10여 년 전에 걸었던 신낙남정맥의 불모산~화산~굴암산 능선이 뚜렷이 조망되며,

작은 어선들과 바지선이 줄지어 떠 있는 신호항으로 진행하게 되고,

<신호항(新湖港)>

신호항(新湖港)은 부산광역시 강서구 신호동에 있는 어촌 정주 어항으로, 1990년대 후반 서쪽으로는 녹산 국가산업단지가, 동쪽으로는 신호 일반산업단지가 자리하고 있으며, 매립지의 북쪽에서 이어지는 수로가 빠져나오는 입구 쪽에 조성되었다. 남쪽으로는 진우도와 백합도 등 낙동강 삼각주의 퇴적된 모래섬들이 자리한다.

이내 따르던 해안 산책길이 좌측으로 꺾어지며,

남파랑길은 신호항(신호포구)을 빙 돌아 역 'C'자 형태로 이어지게 된다.

신호항 수산물 위판장을 지나,

송정초등학교 앞 사거리에서 좌틀하여 들어가,

신호항 방파제에서 우틀하여,

신호항 동측 도로를 따라 진행하다가,

방파제 도로가 끝나는 지점에서 갈맷길 안내판은 역 'ㄷ'자 형태로 진행하게 표시하고 있지만,

그냥 직진의 해안 산책로로 진행하니,

해안 산책길이 끝나는 르노삼성대로 인도에 '갈맷길 5-1구간' 안내판이 세워져 있고,

남파랑길은 갈맷길 5-1구간 안내판을 지나 르노삼성대로가 녹산산업대로로 바뀌는 지점에서 좌틀하여,

신호항 서측 해안 산책길을 따라 남쪽으로 진행하게 된다.

따스한 햇살이 한기를 밀어내고 있는 신호항 서측 해안길을 따르다가 우측으로 휘어져,

남서쪽 가덕도 방향으로 진행하는데,

우측 해송 숲 사이로 폐기물 처리와 환경 및 에너지 사업을 하는 '부산그린파워'란 업체가 보이고,

다시 우측으로 휘어져 서쪽으로 향하는 해안 방파제 산책로로 들어서면,

아침햇살을 쬐고 있는 눌차도와 가덕도가 시원스레 조망되고,

남파랑길은 녹산공단 남단 방파제 산책로를 따라 서쪽 가덕대교 방향으로 길게 이어진다.

길게 이어지는 녹산공단 남단 방파제 산책로를 따라,

좌측 남쪽으로 보이는 눌차도와 가덕도에도 시선을 보내며,

소형 선박들이 정박되어 잇는 물양장(物揚場)을 지나니,

녹산공단과 눌차도 사이 바다에는 굴 양식장이 넓게 펼쳐져 있고,

우측 녹산공단에서 바다로 이어진 배수관로를 연이어 지나면,

부산 녹산공단과 가덕도를 연결하는 가덕대교 아래를 지나게 된다.

<가덕대교(加德大橋)>

가덕대교(加德大橋)는 부산 신항만과 부산광역시 녹산 국가산업단지와 가덕도동 눌차항을 잇는 교향으로, 2010년 12월 14일 개통되었다. 교량의 길이는 1,120m에 해상 본선 구간이 780m이다. 폭은 21~35m이며 차선은 왕복 4차선이며, 높이는 35m(해수면 기준)이고, 교각과 교각 사이의 거리를 나타내는 경간장의 최대 길이는 80m 규모이다.

송정동에서 시작된 가덕대교는 눌차 대교로 바로 이어져서 가덕도에 닿도록 설계되어 있기 때문에 부산에서 가덕도로 가려면 가덕대교와 눌차 대교, 2개의 대교를 지나게 되어있다. 교량 주변 송정동 방면에는 녹산 공단이 위치하고 있으며, 송정동과 눌차도 사이 해안에는 굴 양식장이 크게 조성되어 있다.

가덕대교는 가덕도로 연결되는 연륙교로 가덕도의 접근성을 향상했을 뿐 아니라, 거가대교를 통해 거제도와 저도로 이어지는 거가대로의 시점이기도 하다. 또한 가덕도 신공항이 건설되면 부산 및 경상남도로 연결되는 주요 통행로 역할을 하게 될 것으로 기대되고 있다.

가덕대교 아래를 통과하여 계속 직진의 해안 산책로를 따르는데,

좌측으로 가덕대교가 눌차도로 들어가서는 눌차대교로 이름이 바뀌어 가덕도로 이어지는 모습과 부산신항이 조망되고,

이내 녹산공단 남서단 끝지점에서 우틀하는 산책로와 수성낚시 정박장 사이의 전망쉼터로 들어서니,

가덕대교가 이어지는 남쪽으로 눌차도와 가덕도가 시원스레 조망되고,

다시 녹산공단 서측 해안산책로로 들어서서,

좌측으로 나란히 이어지는 부산신항 남선 철도를 보며 북쪽으로 진행하는데,

좌측으로 부산신항 남선 철교 뒤로 신항남로가 지나는 녹산대교와 신항북로가 지나는 견마교가 차례로 보이고,

녹산산업대로에 접속하며 좌틀하여,

송정천을 넘는 녹송3호교를 지나서,

좌측으로 신항북로가 이어지는 신항입구교차로에서 우측으로 녹산산업대로 횡단보도를 건너,

녹산산업대로를 따라 송정공원 방향으로 진행한다.

(주)태광, 부산카프링, 부광산업 등의 버스정류장 이름이 연이어지는 녹산산업대로를 따라,

부산 강서구 '송정공원' 앞에 도착하니,

녹산산업대로가 끝나는 교차로 우측의 송정공원 입구에 남파랑길 05코스 종점을 알리는 안내판이 세워져 있고,

송정공원 한켠의 파고라에서 지름길로 진행한 즐산팀이 배낭털이를 하며 쉼을 하고 있다.

남파랑길 5코스가 끝나고 6코스가 시작되는 송정공원 기념사진을 남기고,

송정공원 입구의 남파랑길 창원 6코스 출발점 안내판에서 부산을 뒤로하고 창원 06코스로 들어서서,

부산 강서구와 창원시 진해구가 갈리는 녹산산업대로 횡단보도를 건너,

직진하여 지름길로 진행하는 즐산팀과 헤어져 현대차 용원대리점 앞 사거리에서 좌틀하여,

용원동로를 따르는데,

좌측 작은 섬으로 이어진 잠겨진 출입구 옆에는 '망산도·유주암' 안내판이 세워져 있다.

<망산도·유주암(望山島·維舟巖)>

- 부산광역시 지정 기념물 제57호.

- 부산광역시 강서구 송정동 산 188번지 일원.

<삼국유사(三國遺事) 가락국기(駕洛國記)에 의하면, 수로왕이 왕이 된 지 7년이 지나도록 왕비가 없어 신하들이 왕비를 맞이할 것을 청하였는데, 수로왕은 왕비는 하늘이 정해줄 것이라고 말하고 유천간(留天干)을 현 진해시 용원동 앞바다에 있는 작은 섬으로 보내 기다리게 했는데, 그 섬이 지금의 망산도(望山島)이다. 어느 날 바다 서남쪽에서 붉은색의 돛과 기(旗)를 단 돌로 만든 배가 허황후 일행을 태우고 나타나자 수로왕이 직접 나와 허황후를 맞이하여 혼례를 올리고 150세가 넘도록 장수하였다고 한다. 그리고 허황후 일행이 타고 온 돌 배가 바닷속에서 뒤집혔는데, 그곳이 바로 망산도에서 동북쪽으로 70m쯤 되는 곳에 있는 바위섬인 유주암(維舟巖)이라고 한다. 망산도와 유주암은 <삼국유사>와 <신증동국여지승람> 김해도호부조에 관련 문헌기록이 전하는 전승(기념)지로서 1988년부터 경상남도에서 기념물 제89호로 지정하여 보존 관리하여 왔으며, 확실한 문헌기록이 전해지는 곳으로 역사적 가치가 높은 문화재이다. 또한 망산도에는 패각과 통일신라시대~고려시대에 제작된 것으로 보이는 도질제 토기 및 연질제 토기 파편이 확인되고 있으며, 이로 미루어 보아 부산 지역에서는 보기 드문 제사유적일 가능성이 높다는 점에서 고고학적으로도 매우 가치가 높은 문화재로 평가된다. 2007년도 행정구역 조정에 따라 경상남도에서 부산광역시로 편입되었다. (안내판)

<망산도·유주암·유주비각>

부산광역시 강서구 송정동에 속하며, 용원동 앞바다의 작은 섬을 망산도, 이 섬의 동남방 70m 해상의 바위섬을 유주암이라 한다. 망산도 서남쪽 300m 지점 망개산 기슭에 있는 비각이 유주비각으로 삼국시대 가야 김수로왕비 허태후의 전설과 관련된 것으로 1988년 경상남도 기념물로 지정되었다. 유주비각은 정·측면 1칸인 목조 기와집으로 기단이 없이 장초석을 놓고 두리기둥을 세운 것으로, 전체적으로 볼 때 벽체 상부를 홍살로 장식한 전형적 비각의 형태이다. 전설에 따르면 신하들이 수로왕에게 왕비를 맞아들이기를 청하자, 왕은 자신의 왕비는 하늘이 정해 줄 것이라고 대답하였는데 어느 날 서남쪽 해상에 붉은 돛과 붉은 깃발을 단 배가 나타났다. 그 후 배를 인도하니 마침내 그 배는 망산도에 닿았고, 그 배에서 허태후 일행이 상륙하였다. 왕은 친히 나아가 태후를 맞이했고 그날 밤 태후가 말하기를 어느 날 꿈속에서 황천 상제가 말씀하시기를 "가락국 수로왕은 본디 하늘이 내려보낸 사람이나 배필을 정하지 못했으니 가서 짝을 지어라." 하기에 달려왔다고 하였다. 이에 왕은 그녀를 왕비로 맞아 혼인하고 백오십 세가 넘도록 장수하였다. 또 다른 전설에 따르면, 허태후가 처음으로 배에서 내린 곳이 망산도이며, 타고 온 돌배가 바닷속에 뒤집혀 유주암이 되었다고 한다. 한편으로는 수로왕이 몸소 마중을 나와 이 섬에서 멀리 해상을 바라보며 기다렸다고 하여 망산도라 부른다는 설도 있다.

각종 가게들이 연이어지는 용원동로를 따르다가,

도너츠 가게에서 맛난 도너츠도 사서 먹으며,

용원 수산물센터 앞 'Y자 갈림길에서 좌측으로 들어서서 횟집이 즐비한 용원어시장을 지나고,

용원교 입구에서 횡단보도를 건너,

좌틀하여 용원교 서측 보행로를 따라 부산신항 방향으로 용원교를 건너,

바로 우틀하여 웅천 안골왜성 방향 아파트 뒤편 산책로로 들어선다.

부산신항 아파트 뒤편 산책로를 따라,

진해신행초등학교 옆 초록오름공원을 지나,

신항5로를 좌측의 횡단보도로 우회하여 건너면,

우전방으로 웅천 안골왜성이 자리한 봉우리가 건너다 보이고,

우측 물길이 끝나는 지점에서 남파랑길은 우측 물길 건너편으로 되돌아 나오다가,

이정표가 있는 'ㅓ'자 갈림길에서 좌틀하여 '웅천안골왜성 0.4km' 방향 오름길로 진행하면,

좌측의 '웅천 안골왜성' 입구를 지나게 된다.

<웅천안골왜성(熊川安骨倭城)>

경상남도 창원시 진해구 안골동에 있는 안골왜성은 일본군들에 의해서 축성된 일본식 성으로 일본 수군의 본거지였다. 임진왜란을 일으킨 일본군은 해전에서 우리 수군에게 패전을 거듭하여 막대한 군사적 타격을 입고 본국으로부터의 보급이 원활하지 못하자 우리 수군을 해상에서 제어하고 장기간 주둔을 위한 최후의 기지로 활용하기 위하여 1593년경 남해안 연안일대의 요지에 웅천안골왜성을 포함한 18개소의 왜성을 축성하였다. 1998년 경상남도 문화재 자료로 지정된 웅천안골왜성은 높이 3∼8m, 둘레 594m, 넓이 약 16,529㎡, 안골포 동쪽의 해발 100m의 동망산 위에 있으며 가덕도 왜성과 약 4㎞ 거리에 있다. 동망산의 지형을 3등분으로 나누어 부분적으로 정상부를 깎은 뒤에 본성, 제1 외곽, 제2 외곽으로 나누어 따로 석축하고 외곽으로 각 부분을 연결하였는데 외곽의 일부는 토축성이다. 비록 일본군에 의해서 축성되기는 하였지만, 성을 축성하는 노역을 담당했던 우리 선조들이 흘렸을 눈물과 한을 무심히 간과할 수 없을 뿐만 아니라, 우리나라의 축성 기술과 일본의 축성 기술을 비교하여 연구할 수 있는 좋은 자료이다.

안골왜성 입구를 돌아나와 좌측 안골왜성과 우측 망개산 사이의 안부 터널이 공사 중이라 우측 길로 들어서서,

안부 고갯마루로 오르니,

우측 망개산 정상 방향과 좌측 안골왜성 방향으로 뚜렷한 등로가 이어져 있고,

고갯마루를 넘어서 도로를 따라 내려가면,

안골포 회전교차로가 나오는데,

횡단보도를 건너 해안도로를 따라 안청공원 안으로 진행해도 될 듯 보이지만,

우틀하여 안골로로 이어진 남파랑길을 따라 진행하다가,

안청로와 만나는 'ㅓ'자 갈림길에서 좌틀하여 진행하면,

좌측 안청공원으로 내려서는 연결통로가 있는 전망대를 지나게 된다.

안청로를 따르다가 사거리에서 '황포돛대 노래비 5.1km' 방향으로 좌틀하여,

청안로를 따라 내려가다가 좌측 대나무숲으로 나있는 출입구가 궁금하여 들어가 봤더니,

앞쪽 안골만 조망이 시원하게 트인 카페 앞마당인지라,

아직 오픈 전인 카페 앞마당에서 조망을 담고 있는데,

젊은 쥔장이 나타나서 개인 건물이니 나가 달라고 하여 쫓겨 나와,

다시 청안로를 따라 남파랑길을 이어가는데,

좌측 안골만 멀리로 신항북로가 지나는 안골대교가 조망되고,

얼핏 보아도 유치원이 있음을 알 수 있는 표식이 있는 이삭유치원 앞을 천천히 지나,

안골만을 좌측에 끼고 완만한 오름길로 바뀐 청안로를 오르다가,

능선마루 직전 양지바른 곳에서 배낭을 내리고 과일을 나누며 쉼을 한다.

잠깐의 쉼을 뒤로하고 내림길로 바뀐 청안로를 따라 내려가다가,

안성마을 표지석이 있는 삼거리 갈림길에서 우측 청안로를 따라,

우측 도로 건너편 '안성 마을' 표지석이 있는 버스정류장을 지나는데,

2023년 신년 해맞이 가덕도 종주산행 후에 들렀던 송원횟집이 '아이랑'이라는 카페로 바뀌어 있고,

완만하게 오르는 창안로를 올라,

산모퉁이를 돌아서자,

10여 년 전 걸었던 신낙남정맥과 불모산에서 남쪽 천자봉으로 이어진 지능선이 시야에 들어오고,

갖가지 모양의 돌탑으로 장식된 숙박시설이 눈길을 끌더니,

좌측으로 바다뷰가 멋지다는 '로드60'이란 카페를 지나면,

진해 마천산업단지를 둘러싼 천자봉~불모산~화산~굴암산 능선이 한눈에 들어오고,

S-OIL 앞 사거리에서 좌틀하여 남의로를 따라 진주교 방향으로 진행하게 되는데, 이 사거리에서 동쪽 400m 지점에 옛날 고 노무현 대통령이 특강을 하여 유명세를 탔고, 조국 일가가 사회에 환원하겠다던 탈 많은 '웅동학원 웅동중학교'가 있다.

남의로를 따라 대장천을 넘는 진주교로 진행하여,

<진주교(鎭鑄橋)>

경남 창원시 진해구 대창천을 건너는 진주교(鎭鑄橋)는 진해의 마천산업단지 중에서 60여 업체가 주물업체이기 때문에, 진해의 '진(鎭)'자와 주물(鑄物)의 '쇠 부어 만들 주(鑄)'자를 따서 진주교로 명명된 듯한데, 카카오 지도에는 진철교(鎭鐵橋)로 오기되어 있다.

진주교(鎭鑄橋)를 건너자마자 바로 좌틀하여 남쪽으로 진행하다가,

마천산업단지 남측 해안도로를 따라 우틀하면,

154,000 볼트 고압전기를 지중화하여 마천산업단지로 공급하는 고압전선 지중화 시설을 지나게 되고,

다양한 철제 화물을 실은 화물차들이 주차된 해안 방파제 길을 따르는데,

남파랑길 창원 6코스 안내판이 세워져 있다.

월남천을 건너 영길마을로 이어지는 영길교 바로 앞에서 직진이 아닌 우측 도로를 따라,

마천산업단지 공장지대를 지나 남영로가 지나는 사거리에서'황포돛대노래비 1.4km' 방향으로 좌틀하여,

넓은 도랑 수준의 월남천을 건너며,

바로 좌측의 남양동 영길운동장을 지나고,

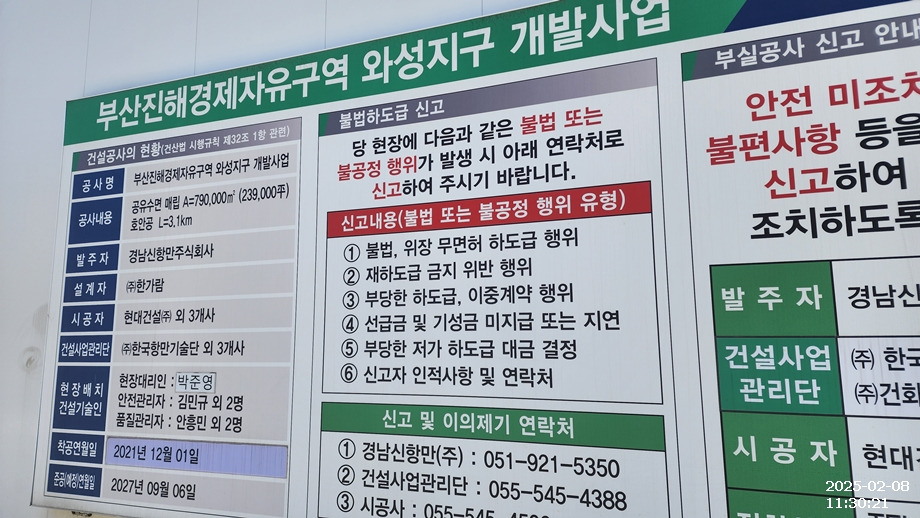

진해구 남영동 와성지구 개발 공사용 대형 트럭이 빈번하게 오가는 남영로를 따라,

영길마을 남파랑길 이정표와 자전거길 안내도 그리고 '황포돛대 노래비' 입간판이 세워져 있는 삼거리 갈림길을 지나,

좌측 웅동만 방향이 높은 가림막으로 가려진 남영로를 길게 이어가,

커다란 노거수가 있는 황포돛대 노래비 소공원에 도착하니,

황포돛대 노래비와 노래비를 세운 내력이 적혀 있는데,

내력 옆의 발바닥 모양 스위치를 밟으니 노래가 흘러나온다.

<황포돛대 노래비>

황포돛대 노래비는 2003년에 조각가 이상헌이 '고향의 향수'란 주제로 조각한 작품으로 경남 창원시 진해구 남양동 324-15 맞은편 소공원인, 해안관광 도로의 중간지점인 영길만에 세워진 진해 지역의 새로운 관광명소이다.

1960년대 대중가요로 널리 알려진 「황포돛대」는 작사가 이용일(본명:이일윤)이 이 고장 출신으로, 경기도 연천의 포부대 근무 당시 고향 바다인 영길만을 회상하며 노랫말을 만들었고, 군 제대 후인 1964년 백영호 작곡, 이미자의 노래로 발표하게 되어 국민 애창곡으로 널리 불리게 되었으며, 그 유래를 담아 이곳 영길만 도로변에 황포돛대 노래비를 건립하게 되었고, 가로 5m, 세로 6m, 높이 7m 규모로 화강석을 재료로 하여 제작된 노래비 전면에는 노래 가사가, 뒷면은 작품 설명이 새겨져 있다.

<황포돛대> - 이용일 작사, 백영호 작곡, 이미자 노래(1964) -

마즈막 석양빛을 기폭에 걸고 / 흘러가는 저 배는 어데로 가느냐 /

해풍아 비바람아 불지를 마라 / 파도소리 구슬프면 이 마음도 구슬퍼 /

아아아~아 어데로 가는 배냐 어데로 가는 배냐 / 황포돛대야

순풍에 돛을 달고 황혼 바람에 / 떠나가는 저 사공 고향이 어데냐 /

사공아 말해다오 떠나는 뱃길 / 갈매기야 울지마라 이 마음도 서럽다 /

아아아~아 어데로 가는 배냐 어데로 가는 배냐 / 황포돛대야

'황포돛대 노래비'가 있는 소공원을 뒤로하고 좌측 부산진해 경제자유구역 와성지구 공사장 가림막이 쳐진 남영로를 따라 흰돌메공원 방향으로 진행하니,

공사장 가림막이 끝나며,

커다란 표석과 전망대 그리고 휴게소가 있는 흰돌메공원에 도착하게 되는데,

이곳에서 남파랑길은 따르던 도로를 두고 좌측 아래로 이어진 계단길을 따라 해안 둘레길로 이어진다.

<흰돌메공원>

흰돌메공원은 하얀 바위나 흰 돌이 많아 예부터 전해 내려오는 백석산(白石山)·흰돌메라는 옛 지명에서 따 온 말로 시민공모로 정한 공원 이름이다. 연초에는 해돋이 장소로, 봄이면 벚꽃 명소로도 잘 알려져 있는 곳이다.

<진해 웅포 해전지(鎭海熊浦海戰地)>

웅포 해전은 전라 좌수사 이순신이 이끄는 조선 수군이 웅포(현 창원시 진해구 남문동 와성 마을과 사도 마을 사이의 포구)를 점거하고 있던 왜군을 격멸하기 위하여 1593년 2월 10일부터 3월 6일 사이에 접전을 벌인 해전을 일컫는다. 조선 수군이 부산에 진을 친 왜군을 공격하기 위해서는 웅포를 점거한 왜군을 소탕하여 배후의 위험을 제거하는 것이 선결문제였다. 그러나 왜군은 임진년의 해전에서 연전연패하자 조선 수군에게 대응하지 말고 수성하라는 도요토미 히데요시의 명령으로 해상 전투를 피하고 포구의 산기슭에 은거하여 지형적으로 공격하기 어려운 웅포에 함선들을 정박시킨 상태였다.

임진왜란이 일어난 지 1년쯤 지난 1593년 2월부터 3월 초까지 총 7차례에 걸쳐 지금의 창원(진해구) 웅포에 주둔하고 있던 왜군을 조선 수군이 공격하여 승리한 해전이다. 1593년 1월 조정으로부터 부산에 주둔한 일본군을 섬멸하라는 지시를 받은 이순신은 2월 6일에 80여 척의 전선을 거느리고 전라 좌수영[현재 전라남도 여수시에 소재]을 출발하여 경상남도 통영시와 거제도 사이의 좁은 수로인 견내량에 이르러 경상 우수사 원균과 전라 우수사 이억기의 함대와 합류하여 부산 쪽으로 가던 도중 웅포에 주둔하고 있는 일본군을 발견하였다. 조선 수군은 이순신의 주도 아래 2월 10일(음), 12일, 18일, 20일 4차례에 걸쳐 일본군을 바다로 유인하는 작전을 펼쳤지만 적은 포구 밖으로 일체 나오지 않았다. 이에 조선 수군은 유인작전을 포기하고 2월 22일 단독으로 상륙작전을 겸한 총공세를 펼쳤다. 의승병들과 사부들을 태운 10여 척의 전선을 동으로는 안골포에, 서로는 제포에 상륙시켜 공격하였다. 적세가 분산될 때 전선 15척을 웅포를 향해 돌격시켜 총통을 쏘아 적선을 반이나 쳐부수고 수많은 적 인명을 살상하였다. 이후 2월 28일과 3월 6일에도 산기슭의 적 진지에 포탄과 비격진천뢰(飛擊震天雷)를 쏘아 많은 사상자를 내었다. 그러나 왜군은 여전히 포구에 은거하여 완강하게 저항하였다. 이순신은 최후 수단으로 화공으로 왜선들을 불태워버리고자 화선을 준비하였다. 그러나 함선을 상실하여 궁지에 몰린 왜군들이 우리 백성들에게 화풀이하면 그 피해가 클 것을 우려하여 화공을 중단하였으며, 4월 3일에 연합 함대를 해산하고 전라 좌수영으로 돌아왔다. 이 해전은 일본군의 서진 의지를 좌절시킨 의미가 컸으며, 7차례 해전에서 각기 다른 전술을 구사하여 승리를 거둔 것이 특징이다.

먼저 도착한 분들이 길을 재촉하는 바람에 쉼을 할 겨를도 없이 흰돌메공원을 뒤로하고,

화장실 바로 좌측의 아래로 이어지는 계단길로 내려서니,

이내 해안 둘레길이 나오지만,

진해신항 배후단지 조성을 위해 매립이 되는지 가림막이 설치되어 바다는 볼 수도 없고,

한때 휴게소와 선착장 역할을 하던 곳도 곧 헐릴 듯이 방치되어 있지만,

잠시 가림막이 없는 해안 산책로가 나오니 좌측으로 매립되고 있는 와성만이 살짝 보이고,

다시 가림막이 쳐진 해안 산책로를 따르다가 계단길을 오르면,

다시 남영로에 접속하여 도로를 따라 남해고속도로 제3지선의 남문대교 아래를 지나게 되고,

부산진해경제자유구역 웅동지역 남문지구로 들어서는 사거리 회전교차로에서,

도코다카오카 코리아(주) 우측의 직진길로 진행한다.

<도코다카오카 코리아(주)>

부산 진해 경제자유구역 외국인 투자지역에 2018년에 입주한 '도코다카오카 코리아(주)'는 일본 최대 전력회사인 '도쿄전력'의 자회사인 도코다카오카와 국내 중전기기 전문 업체 '청탑산업'이 합작하여 설립한 회사로, 변전소용 가스변성기를 조립생산하여 한국전력에 공급하는 회사라 한다.

남문지구 아파트 단지로 이어지는 남영로를 따라,

웅천초등학교 앞을 지나고,

동천을 넘는 동천3교를 건너며 바로 횡단보도를 건너,

남문지구 동천변 산책로를 따라 2번 국도인 진해대로가 지나는 성내천교를 아래로 지나,

남문지구 동천변 산책로가 끝나는 지점에서 좌틀하면,

도로 우측의 독립운동가 주기철 목사 기념관을 지나게 되는데,

스마트폰 배터리가 소진되어 보조배터리를 연결하여 새로 부팅을 시키며 10여 분을 소진한다.

<주기철(朱基徹) 목사 기념관>

기철(朱基徹) 목사는 경남 창원(昌原) 웅천 출생의 독립운동가이다. 1916년 평북 정주의 오산(五山)학교를 졸업한 후 서울의 연희전문(延禧專門) 상과에 입학하였으나 곧 중퇴하였다. 그 후 웅천(熊川)에서 남학회(南學會)를 조직하여 애국사상을 고취하였으며, 3.1운동에 참가한 후 1926년 평양의 장로회 신학교를 졸업하였다. 부산 초량교회(草梁敎會) 목사, 마산 문창(文昌)교회 목사를 거쳐 1936년 평양 산정현(山亭峴) 교회 목사가 된 후 신사참배를 거부하고, 항일운동을 계속하다가 1938년 일본 경찰에 검거되어 징역 10년형을 선고받고 복역 중 옥사하였다. 1963년 건국훈장 독립장이 추서되었다.

주기철 목사 기념관을 나와 웅천동로를 건너면 바로 '웅천읍성'으로 들어서게 되고,

스마트폰 재부팅을 시키느라 시간이 지체되어 창원 웅천읍성 안내판을 읽는둥 마는둥 하고서,

이정표의 동문 방향으로 진행하여 성벽으로 다가서면,

<웅천읍성(熊川邑城)>

웅천읍성은 경상남도 창원시 진해구 성내동에 있는 조선 전기에 축조된 석성의 성곽터이자 읍성으로 경상남도 기념물 제15호로 지정되었다.

『조선왕조실록』에 의하면 세종 16년 (1434)에 남해안 지역에 출몰하는 왜구와 인접한 제포 왜관의 왜인들을 통제하기 위해 축조된 연해읍성이다. 읍성은 지방의 주요 거점에 군사적인 기능과 행정적인 기능이 복합되어 축조된 성곽으로 웅천읍성은 남해안 지역에 축조된 연해읍성이다. 이 웅천읍성은 왜구의 침입과 조선 전기에 개항한 삼포 가운데 가장 큰 규모의 왜인 거류지가 조성되어 있는 제포와는 불과 1km 남짓 떨어져 있으며, 삼포왜란 당시 왜인들에게 함락되어 동문이 소실되기도 했다. 이후 임진왜란 시 웅천 왜성의 자성으로 사용되기도 하였으며 임진왜란이 종결된 이후에도 조선군의 대 일본 방어의 최일선 기지로서 역할을 수행한 역사적으로 중요한 성곽이라고 할 수 있다.

웅천읍성은 2001년도부터 2008년도까지 4차례의 직간접적인 조사가 이루어져 동벽, 남벽 체성부, 동문지, 옹성, 동북, 동남 치성, 북, 동, 남쪽의 해자가 확인되었다. 발굴조사 결과, 웅천읍성은 1434년 세종 16년에 둘레 3400척, 높이 15척으로 초축된 이래 문종과 단종조에 이르기까지 수차례의 수개축이 이루어졌으며 특히 평면 형태의 경우 정방형의 읍성에서 장방형의 읍성으로 증개축되었다. 체성부는 세종조 축성 신도가 반감된 전후의 축조 양식을 모두 확인할 수 있었다. 해자는 초축 해자 및 증축해자가 확인되고 있고 또한 해자 내 도개교 및 목익(적이 해자를 넘어오지 못하도록 바닥에 박아놓은 나무말뚝)이 확인되었다. (안내판)

1407년(태종 7) 일본과의 선린책으로 내이포(乃而浦)를 개항하여 일본과 무역을 하게 되자 일본인의 불법 거주가 많아져 이를 막고 읍면을 보호하기 위하여 1437년(세종 19) 웅천수군첨절제사영(熊川水軍僉節制使營)으로 축조한 것이 이 석성이다. 1451년(문종 원년)에는 왜구의 방어를 위하여 동·서·북의 세 곳에 수로를 만들어 성을 일부 확장하였으며, 1510년(중종 5)에는 삼포왜란(三浦倭亂)으로 일시 왜구에게 함락되기도 하였고, 임진왜란 때에는 고니시유키나가(小西行長)가 주둔하였다. 당시 성의 규모는 ≪동국여지승람≫ 성곽조(城廓條)에 “석축의 둘레가 3,514척이고 높이는 15척이며 성안에는 2개의 우물이 있다”라고 적고 있다.

동문지(東門址)의 길이는 4m이며 성벽의 높이는 5∼8m, 너비는 3m인데, 지금 남아 있는 총길이는 약 500m이고 동벽 북쪽 끝의 남쪽 10m 지점에 누지(樓址)가 남아 있다. 성의 기단부는 장대석을 다듬어 한 단으로 쌓고 그 위에 장방형이나 삼각형 면석을 쌓아 위로 올라갈수록 작아지고 있다. 대형 면석의 사이사이에는 작은 돌을 끼워 견고함을 더하였으며 지면과 거의 수직으로 축성하였다.

오랜 세월이 흐르는 동안 보존 관리를 하지 않아 일부 성이 허물어진 것을 읍민들이 다시 축성한 곳도 있으나 동·서·남쪽에 남아 있는 부분은 거의 원형을 유지하고 있다. 이 웅천읍성의 서쪽에는 감포산성(甘浦山城)과 소산성(小山城) 등 두 개의 지성(支城)이 있는데, 이것은 임진왜란 당시 왜장 소 요시토시(宗義智)와 마쓰우라(松浦鎭信)가 각각 수비하고 있던 성이고, 남산의 서쪽에 있는 제포(薺浦)는 삼포의 하나로 옛날의 개항장이다.

좌측 '동남치'와 우측 '문루'를 가리키는 키 낮은 이정목이 세워져 있는데,

좌측 성곽 앞에 있는 명문석 안내판을 카메라에 담고는,

<창원 웅천읍성 명문석(銘文石)>

웅천읍성의 동벽과 남벽에는 모드 5개의 명문석(銘文石)이 확인되었다. 확인된 명문석의 내용은 읍성 축성 구간을 담당한 군현(郡縣) 및 감독의 성명을 각석하여 축성 후에도 그 책임을 연대하기 위해 실시한 것으로 『조선왕조실록』에 관련 기록이 수록되어 있다. 명문석에서 확인된 지명은 진주(晉州), 창녕(昌寧), 청도(淸道), 합천(陜川) 등 5개소로 웅천읍성의 축조에 동원된 인력들이 경상도 전역에 걸쳐 구성되어 있는 것을 알 수 있다. 명문석 내용 중 '晉州 鄭□夫, 昌寧 李敦仁 등의 인명이 보이는데 이 중 이돈인은 조선 세조 및 성종조의 사람으로 단종 1년 웅천읍성의 개축 시 부사직(副司直)으로 당시 창녕군의 구역을 담당한 감무임을 알 수 있다. (안내판)

우측 '문루' 방향으로 진해아면 '웅천읍성 해자 조교' 설명판과 함께 나무로 만든 헤자 조교를 지나고,

<웅천읍성 해자 조교>

웅천읍성 동문지 옹성 바깥해자 내에서 해자를 건너기 위해 설치된 교각의 하부구조로 추정되는 목재 기둥이 2열 4조로 확인되었다. 이곳에서 확인된 이 교각의 기둥은 옹성 개구부로부터 동남쪽으로 15m 지점에 해당하는 지점으로 동문지 옹성 외벽과는 약 9m 이격된 지점이다. 이 목재 기둥들은 동문지 옹성과 수평하게 반원형을 이루며 축조된 폭 4.6m의 해자 내부에서 확인된 원형의 통나무재로 현재 해자의 바닥으로부터 잔존 높이 20.5~80cm로 확인되고 있다. 직경은 각각 25, 28, 34, 35cm이며, 앞뒤 간격은 74cm로부터 182cm이며 좌우 간격은 3~3.25m로 확인되고 있다.

薺山(제산) 김성탁의 《薺山全集》에 "널다리를 해자 위에 걸쳐 인마를 통하게 하고, 양변의 나무인형에 쇠줄을 걸어 놓았다가 성에 오르면 줄을 당겨 다리가 들리게 하였다"라는 기사에서 조선시대 읍성에는 해자를 출입하는 시설로 줄을 올리고 내리던 조교(釣橋)가 존재하였음을 알 수 있다. (안내판)

우측 '동북치' 방향 성벽 쪽에 서 있는 '웅천읍성 해자(垓子)' 안내판도 담고는,

<웅천읍성 해자(垓子)>

해자는 성벽 주변에 인공적으로 땅을 파서 고랑을 내거나 자연 하천 등의 장애물을 이용하여 성의 방어력을 증진시키는 방어시설의 하나로서, 아주 이른 시기부터 동서양을 막론하고 보편적으로 사용되던 방어시설이었다. 웅천읍성에서는 길이 300m의 동벽과 남벽 해자가 확인되었다. (안내판)

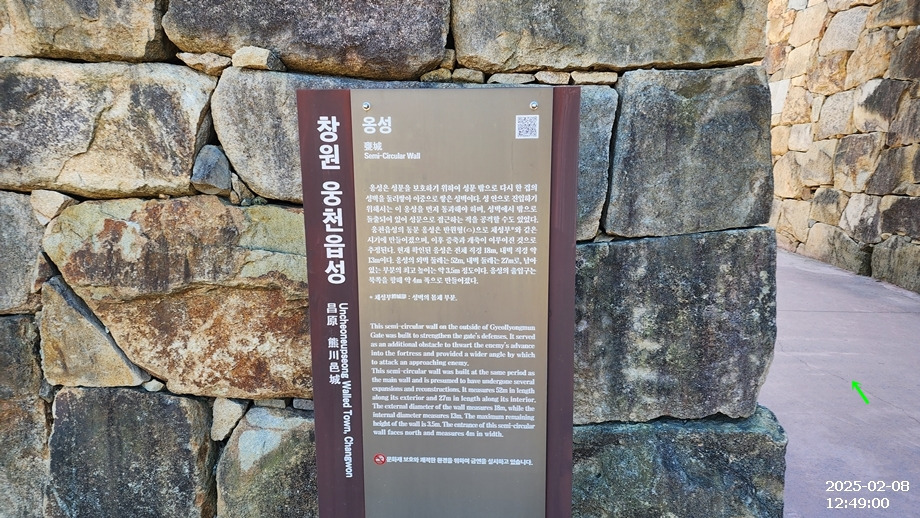

좌측 '옹성' 안내판이 자리한 옹성 안으로 들어서면,

<옹성(甕城)>

웅천읍성의 동문지 옹성은 반원형의 편문식으로 체성과 동시기에 축조하였다. 현재 확인되는 웅성은 전체 직경 18m, 내벽 직경 약 13m이며 옹성의 외벽 둘레는 52m, 내벽 둘레는 27m이다. 잔존 최고 높이는 약 3.5m 정도이다. 옹성 체성부 폭은 약 3.5m로 내벽의 경우 약 3단 정도가 나타나고 있다.

옹성의 개구부는 북쪽을 향해 약 폭 4m 정도로 확인되었다. 옹성 체성부는 성석(城石)의 면이 바깥쪽으로 보이도록 하면서 세워쌓기·눕혀쌓기 하였으며 사이사이에는 끼임돌을 사용하였다. 성석의 크기는 2mⅩ1.5mⅩ1.2m 정도의 것이 대부분이며 하부에서 상부로 갈수록 그 크기가 작아진다. 기단부의 축조는 체성의 축조와 동일한 형태로 바닥에 인두(人頭)대의 할석을 쌓고 내·외벽 끝에서 약 1.5m 정도까지 판석으로 깐 기단석이 돌출되어 있고 그 위에 지대석을 설치하고 약 20cm 정도 퇴물림하여 체성부를 축조하고 있다. 현재 옹성 내부 바닥에서는 배수시설 등의 지하시설은 확인되지 않으며 유물 역시 자기편 일부와 기와 편 등이 소량 확인되고 있다. (안내판)

웅천읍성 동문인 '견룡문(見龍門)'으로 들어서게 되고,

<웅천읍성 동문루(東門樓) 견룡문(見龍門)>

문루는 성문의 출입통로 상부에 마련된 누가 있는 건물을 말한다. 성문의 문루는 성내외의 출입을 통제하기도 하고, 전투 시에는 장수의 지휘소로 이용하는 건물이 되기도 한다.

《熊川誌》(增補)에 의하면 웅천읍성에는 4대문(四大門)이 개설되어 있었으며 일명 見龍門(東門), 睡虎門(西門), 鎭南樓(南門), 拱宸門(北門)이라 하였다. 이중 동문인 견룡루는 절충식[초루식(譙樓式)과 누각식(樓閣式)의 문루 형식을 일부씩 절충한 형식의 문루]이다.

발굴조사 결과 문루의 하단부에 해당하는 문지의 폭은 약 2.8m 내외로 확인되었다. 초축 이후 증·개축 과정을 거쳤으며 주초석은 1.8Ⅹ 0.8m 크기의 대형 활석을 사용하였으며, 확돌이 2개소 확인되었다. 복원된 웅천읍성 동문루는 단층 문루로 지붕 형식은 팔작(八作) 지붕이며, 문루의 공포(拱包) 형식은 이익공이며 평면 형태는 정면 3칸 Ⅹ 측면 2칸으로 이루어져 있다. (안내판)

동문으로 들어서서 문루를 되돌아 보니,

좌.우측 나무계단을 따라 문루 위로 올라가게 되어 있어서 문루 위로 올라 보기로 한다.

동문루를 내려서서 도로를 따르다가 '진성한식' 앞 갈림길에서 좌틀하여,

도로를 따라 좌측의 문이 닫힌 '곰내통보 엽전빵' 가게 앞을 지나,

4일, 9일에 장이 서는 웅천시장에서 우틀하여 웅천시장 입구로 나가,

웅천중로에 접속하여 좌측으로 진행하여,

2번 국도인 진해대로 아래 굴다리를 통과하여 계속 직진길을 따르다가,

동천3교를 지나며 헤어졌던 남영로에 다시 접속하는 사거리에서 우틀하여 남영로를 따라 진행하다가,

'농협 주유소' 앞 사거리에서 좌틀하여 대각선 방향으로 횡단보도를 건너 완만한 오름길 도로를 따라,

능선마루를 넘어서 내려가면,

남파랑길 6코스의 종점인 제덕사거리가 나오는데,

횡단보도를 건너 '우대감네 금송아지' 음식점 앞의 '남파랑길 창원 7코스' 안내판 앞에서 6코스를 마감한다.

제덕만매립지 내 도로에서 기다리는 버스에 올라,

1km 남짓 거리의 '거영수산in해녀의집'이라는 식당으로 이동하여,

모처럼 맛깔난 해산물로 성태한 뒤풀이 시간을 가지고는,

힘겹고 즐거운 트레킹에 이은 푸짐한 뒤풀이로 만든 행복한 기억을 가지고 귀갓길에 올랐는데,

18시 이전에 속리산휴게소를 통과하며 24시 이전 서울 도착은 따 놓은 당상!

임진왜란 당시 조선 수군이 왜군을 맞아 격전을 치렀던 전장을 지나며,

'웅천 안골왜성'이라는 왜군이 만든 성터도 지나왔다.

일제강점기라는 우리의 역사를 다시한번 되새겨 교훈으로 삼아야겠지만,

그 아픈 역사를 되풀이하지 않기 위해서라며

네가 죽든 내가 죽든 죽을 때까지 싸우는 것만이 답인지는 의문이다.

'2025년' 카테고리의 다른 글

| 서해랑길 1, 2코스(땅끝탑~영터버스정류장) : 국내 최장 걷기길의 시작 (2) | 2025.03.24 |

|---|---|

| 관악지맥 1차(분기점~갈현) : 힘겹게 걸은 눈(雪) 산행 (0) | 2025.03.14 |

| 수락지맥 2차(덕릉고개~건대입구역) : '근심을 잊은(忘憂)' 지맥 산행 (0) | 2025.03.04 |

| 천마지맥 1차(분기점~금단이고개) : 뜻밖의 눈(雪) 산행 (0) | 2025.02.24 |

| 남파랑길 3, 4코스(영도대교~신평동교차로) : 후다닥 걸어서 남은 아쉬움 (0) | 2025.02.18 |