산 행 지 : 수락지맥 2차(덕릉고개~건대입구역) (경기도 남양주시, 서울시 노원구, 중랑구, 광진구)

산 행 일 : 2025. 01. 25.(토)

산행코스 : 덕릉고개 ~ 절고개 ~ 석장봉(다람쥐 광장) ~ 불암산(508m) ~ 깔딱고개 ~ 422봉/봉화대/불암산성 ~ 247봉(정자) ~ 노원고개 ~ 삼육대 제명호갈림길 ~ 삼육대 ~ 삼육대 정문 ~ 담터고개 ~ 갈매역/경춘선 ~ 태능CC 펜스 ~ 새우개고개 ~ 팔강산 ~ 세종포천고속도 생태통로 ~ 검암산(171.4m) ~ 동구릉 펜스 ~ 구릉산(177.9m) ~ 북부간선도로/충군육교 ~ 군부대 펜스 ~ 망우리고개 ~ 망우산(282m) ~ 깔딱고개(570계단입구) ~ 용마산5보루 ~ 용마산3보루/헬기장 ~ 긴고랑 갈림길/안부 ~ 아차산4보루 ~ 아차산(295.7m) ~ 해맞이공원 ~ 기원정사 ~ 아차산역 ~ 어린이대공원 ~ 건대입구역 (24km, 8시간 45분 소요) (이후 중랑천 합수점까지 시내구간 생략)

산행참석 : 4 명.

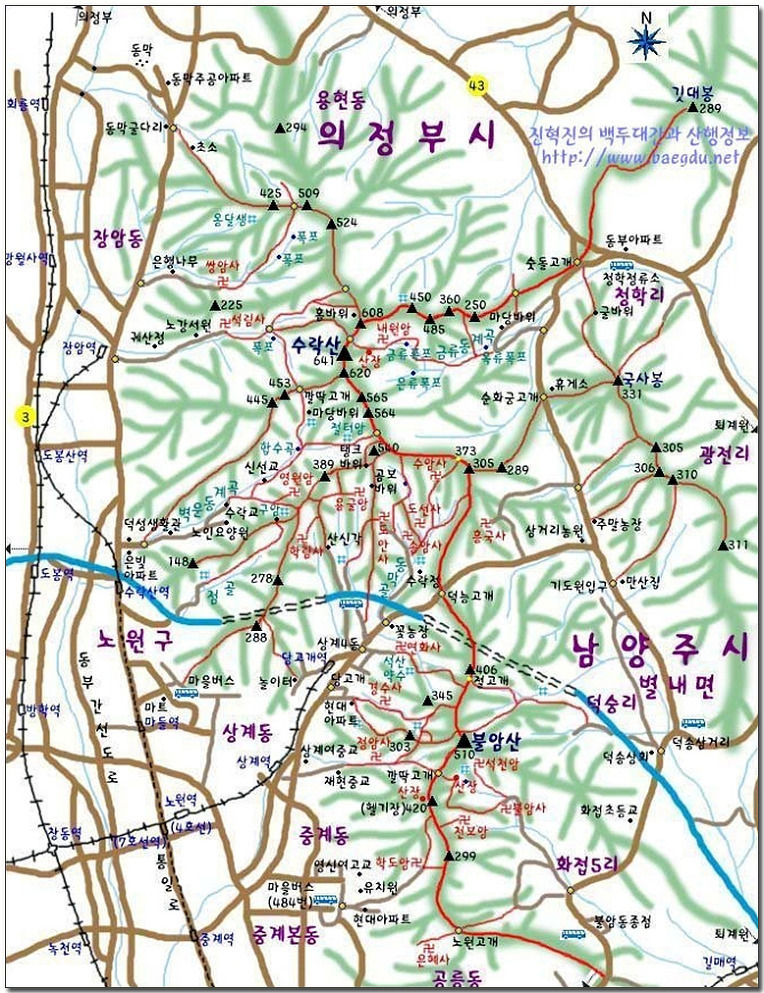

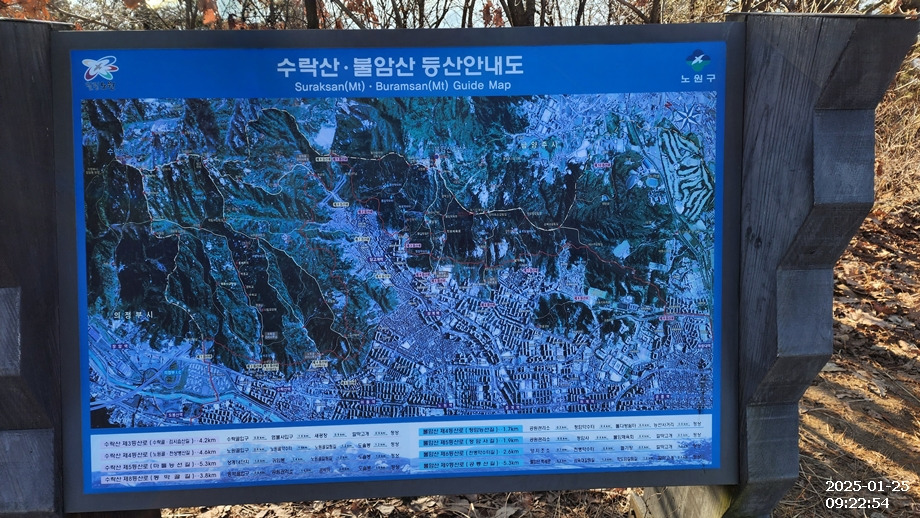

<산행지도>

1/29(수)가 설날이라 1/27(월)은 일을 하는 날이었는데, 위측된 내수 경기를 살리겠다고 임시공휴일로 지정하여 1/25(토)부터 1/30(목)까지 6일간을 쉴 수 있게 되었고, 1/31(금)에 휴가를 내면 2/2(일)까지 9일을 쉴 수 있다. 이 정도면 해외여행이나 하라는 예기지 국내에서 머물며 내수를 진작하라는 예기는 아닌 듯하다. 우리 산악회도 1/25(토)에 예정대로 산행을 진행하려다가 산행일이 설날연휴에 편입되어 예정했던 산행을 취소하게 되었고, 모처럼 토욜에 지맥 산행을 진행하게 되었다. 화욜에 진행하던 지맥산행을 토욜에 가게 되면서 김 전무를 포함한 두 명이 함께 하게 되었지만, 총무님은 목디스크로 배낭을 메지 못한다는 억지를 계속 고수하면서 함께 산행을 가지 않기로 한다.

오늘 산행 구간 중에서 불암산 하산길의 노원고개 이후 삼육대와 군부대 경계 능선에 설치된 철망 울타리 통과가 매우 까다로우므로 우측 제명호~삼육대정문 방향으로 우회하는 게 좋을 듯하고, 담터고개~갈매지구~새우개고개 구간은 갈매지구 공공택지 개발 공사 중으로 가림막이 설치되지 않은 곳으로 우회하여야 하며, 새우개고개에서 능선 오름길은 배 과수원 통과 구간이 잡초와 잡목으로 진행이 어렵다. 또한 아차산에서 종착지를 서울숲을 지나 중랑천 합수부로 할지, 아니면 시내구간을 생략하는 광나루역으로 할지는 선택의 문제일 뿐이다.

07:20 불암산역(당고개역)에 모이기로 하였다. 약속 시간에 도착한 두명이 역 앞의 포장마차에서 뜨듯한 어묵으로 몸을 녹이다가, 4명이 모두 도착하여 덕릉고개로 가는 버스를 기다리는데, 버스의 배차간격이 길어서 늦어지는 듯하여 버스를 포기하고 걸어서 덕릉고개로 진행하여,

덕릉고개 직전에서 좌측 절개지를 따라 오르는 등로로 들어,

<덕릉(德陵) 고개(140m)>

경기도 남양주시 별내동과 서울시 노원구 상계동 사이의 고개로 덕릉터널이 지나간다. 선조의 아버지인 덕흥대원군(德興大院君)의 묘소인 덕릉이 고개 동쪽에 있는 데서 유래된 이름이다.

덕릉고개 생태통로에 도착하여 본격적인 수락지맥 2차 산행을 시작한다.

덕릉고개 생태통로를 건너 좌측으로 진행하다가,

덕릉교장 버스정류장에서 올라오는 등로와 만나 우측 불암산 정상 방향 등로로 진행하면,

데크목 계단길을 연이어 오르게 되고,

마침내 다소 완만해지는 소나무숲길을 잠시 오르면,

420봉 우회지점에서 우측의 암릉을 내려서야 하는 지맥능선길을 두고 좌측으로 우회하라는 이정표를 따라,

좌측 사면으로 우회하여 진행하니,

절고개(돌산약수터 갈림길)에 접속하여 좌측 불암산으로 오르는 데크 계단길로 들어선다.

가파른 데크 계단길을 올라 완만해진 오름길을 따르다가,

짧은 데크 계단길을 오르면 우측 당고개역 방향 갈림길을 지나게 되는데,

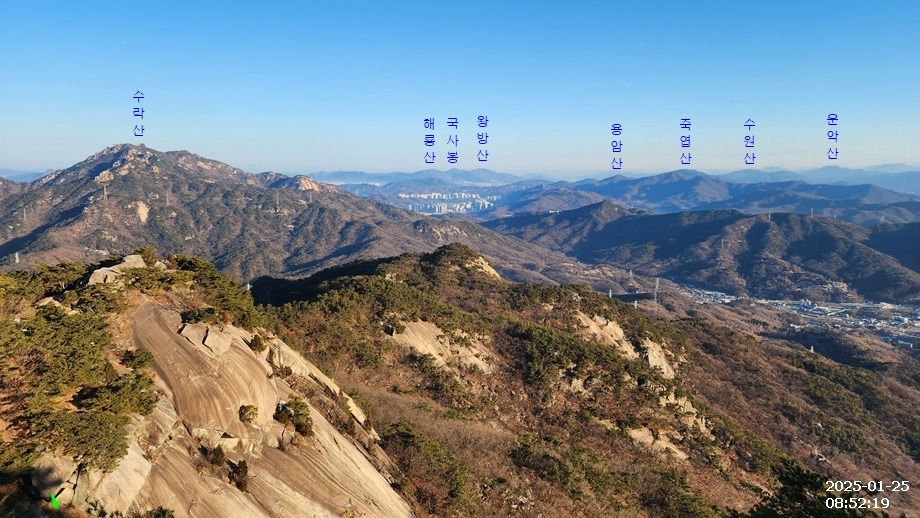

우측 북한산과 도봉산 방향은 물론 지난 산행에서 넘었던 수락산도 시원하게 조망되고,

다시 데크 계단길을 연이어 오르면,

이정표와 벤치가 있는 석장봉을 지나게 되는데,

석장봉 공터 한켠에는 "다람쥐 광장"이라 쓰인 조형물이 자리하고 있다.

석장봉을 내려서니 가야할 불암산 정상이 시야에 들어오며,

오늘 가게 될 용마산은 물론 멀리 청계산과 관악산도 시야에 들어오고,

예전에는 정상 부근의 암릉길이 무척 까탈스러웠는데 오랜만에 와보니 계단시설을 해 놓아 여렵잖게 올라,

정상 직전의 쥐바위를 지나 계단길을 잠시 더 오르면,

태극기가 바람에 펄럭이고 있는 불암산 정상 바위 아래에 도착하여 밧줄을 잡고 바위 위로 오르면,

<불암산(佛岩山, 508m)>

서울 노원구와 경기도 남양주시 별내면의 경계에 걸쳐 있다. 필암산(筆岩山), 천보산(天寶山), 붓바위산 이라고도 하며, 북한산, 도봉산, 수락산과 어깨를 나란히 하고 있는 산이다. 불암(佛岩)이란 이름은 산의 형태 즉 정상 부분이 부처의 모습처럼 보이는 것에서 유래되었다고 하고, 송낙(松蘿笠/송라립, 소나무 겨우살이로 만든 스님들이 쓰는 모자)을 쓴 부처의 모습을 닮았다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 불암산 남면은 치마를 두른 듯하다 하여 치마바위라고도 하며, 하늘에서 내린 보배라 하여 천보산(天寶山)이라고도 하며 또는 필암산(筆巖山)이라고도 한다. 서울시 경계에 위치한 5개 산 가운데 가장 낮은 산이다. 상계동과 남양주시를 잇는 덕릉고개를 사이에 두고 수락산(638m)과 마주보고 있는데, 이 산이 갖는 이름 그대로 바위산을 이루고 있다. 또 산 이름이 불교적인 느낌을 주듯이 산자락 곳곳에 사찰이 많다. 불암산의 대표적인 사찰은 정상에서 동남쪽 산기슭에 있는 불암사다.

전설에 의하면 불암산은 원래 금강산에 있었던 산이라고 한다. 어느날 불암산은 조선왕조가 도읍을 정하는데 한양에 남산이 없어 결정을 내리지 못한다는 소문을 듣게 되었다. 그래서 자기가 남산이 되고싶어 금강산을 떠나 한양으로 출발했다. 그러나 지금의 불암산 자리에 도착하여 보니 한양에는 이미 남산이 들어서서 자리를 잡고 있었다. 불암산은 한양의 남산이 될 수 없었기에 금강산으로 되돌아갈 작정으로 뒤돌아서서 갈 준비를 했다. 하지만 한번 떠난 금강산에는 다시 돌아갈 수 없다는 생각에 돌아선 채로 그 자리에 머물고 말았다. 이 때문에 불암산은 현재 보는것과 같이 서울을 등지고 있는 형세이다.

세차게 불어오는 바람이 먼지조차 날려버려 사방으로 투명한 조망이 시원하게 펼쳐진다.

불암산 정상에서 본 남쪽 청계산과 관악산 방향.

서쪽 북한산과 도봉산 방향.

북쪽 수락산 방향.

북동쪽 죽엽산과 주금산 방향.

동쪽 남양주시와 천마산 방향.

남동쪽 예봉산과 검단산 방향.

불암산 정상에서 본 조망(00"49")

불암산 정상 인증.

수락산 정상을 내려서니 암봉 아래에 불암산 정상석이 자리하고 있고,

남쪽 용마산 방향으로 이어진 수락지맥을 한번 더 뇌리에 담아두고는,

급경사의 데크 계단을 내려가다가,

좌측 남양주 방향 갈림길을 지나서 내려가면,

불암산을 향해 기어오르는 듯 보이는 거북바위를 지나게 된다.

우측 서울 노원구 중계동 정암사와 좌측 남양주시 별내동 불암사를 잇는 깔딱고개를 지나,

완만한 능선길을 따르면,

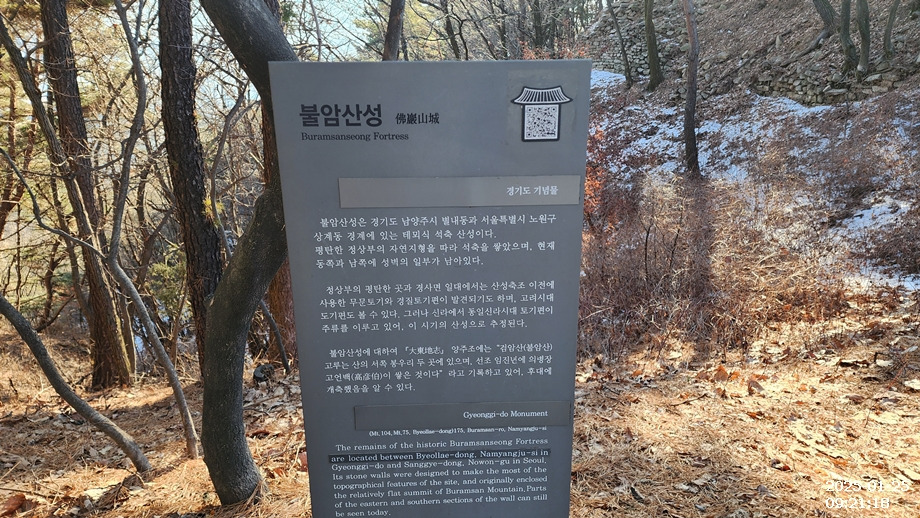

422봉 직전에 '불암산성' 안내판이 세워져 있고,

<불암산성 터>

불암산성은 불암산 주봉(높이 507m)에서 남쪽으로 뻗은 능선 위의 제2주봉(높이 422m) 꼭대기 부분에 자리하고 있는 산성(山城)으로서 남양주시 별내면 화접리 산97번지, 산104번지와 서울시 노원구 중계동 산101-1번지에 접해 있다. 성(城)은 평탄한 정상부를 돌아가면서 자연지형을 따라 쌓았으며 전체적으로 원형에 가까운 5각형 형태로 되어 있고 성의 전체 둘레는 약 236m, 성 내부 면적은 약 5,321.8㎡이다. 현재 성벽은 등산로로 사용되면서 곳곳이 허물어졌지만 성벽 서쪽과 동쪽 부분은 10단(段) 이상이 비교적 양호한 모습으로 남아있다.

불암산성은 2004년 사적 제455호로 지정되고 인근에 분포하고 있는 고구려 산성인 ‘아차산 일대 보루군’과는 축성기법에서 차이를 보이고 있다. 벽석은 세로가 긴 편이고, 면석은 장방형으로 다듬은 후 줄을 맞추어 수직에 가깝게 쌓아올렸으며, 뒷 채움돌은 길쭉한 돌을 길이 방향으로 놓아 면석이 쉽게 붕괴되지 않도록 했으며 이와 같은 방식은 신라 산성에서 많이 나타나는 형태이다. 성문 터로 추정되는 곳은 현재 등산로로 이용되고 있으며, 정상부 북동쪽 아랫단에는 우물로 추정되는 원형의 석축 구조물이 있다.

또한 헬기장이 조성되어 있는 성 안의 북동쪽에는 집수시설(集水施設)로 추정되는 직경 8m 정도의 원형 함몰부가 있다. 유물은 정상부의 평탄한 곳과 경사면 일대에서 주로 발견되고 있는데 청동기 시대에 제작된 무문토기류(無紋土器類 : 무늬없는 토기류)와 삼국시대~통일신라 시기의 토기편 등이 주류를 이루고 있다. 유적의 성격이 명확히 밝혀지지는 않은 상태이나, 성이 위치한 입지환경과 축성기법, 성 안에서 발견된 유물 등을 종합적으로 고려할 때, 이 산성은 7C께 신라가 당시 서울 지역으로 진출했을 때 한강유역 방어를 위해 축성한 것으로 추정되고 있다. 또, 고려시대에도 일시적으로 사용되었던 것으로 보이며, 산성 축성 이전인 청동기시대부터 주거유적이나 간단한 방어시설이 조성되어 있었을 것으로 추정된다.

좌측 우회길을 두고 422봉에 오르면 넓은 헬기장이 설치되어 있는데,

여러 갈래의 길이 나 있어서 상당히 헷갈리지만 11시 방향인 공릉동 방향이 지맥길이다.

<422봉(헬기장)/봉화대/불암산성(佛巖山城)>

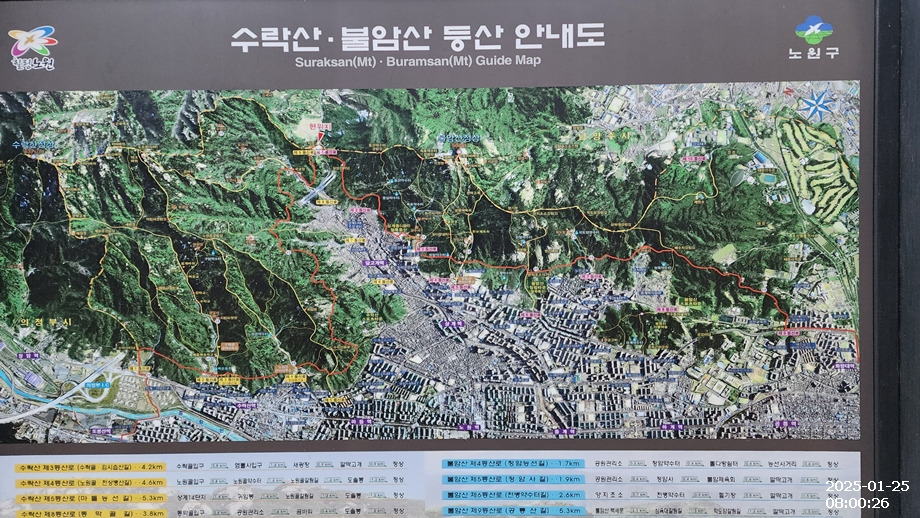

경기도 남양주시 별내동, 서울시 노원구 중계동 경계에 있는 봉우리로, 정상 주변에 축성된 불암산성(佛巖山城)/봉화대는 테뫼식 석축 산성으로 서울 지역으로 진출한 신라가 한강 유역 방어를 위해 축성한 것으로 추정된다. 정상에는 헬기장과 함께 구급약품통이 설치되어 있고, "수락산.불안산 등산 안내도"와 휴게용 벤치가 있다.

성터의 흔적으로 보이는 돌들이 흩어진 422봉을 뒤로하고 완만한 능선 내림길을 따르다가,

좌측 불암사 방향 갈림길을 지나고,

<불암사(佛巖寺)>

대한불교 조계종 제25교구인 봉선사의 말사로, 경기도 남양주시 별내면에 위치하고 있다. 824년(신라 헌덕왕 16) 지증대사가 창건하였다고 한다. 구산선문의 하나인 희양산문의 개조인 지선(智詵) 선사가 창건하였다는 설도 있으나 지선선사 출생연도가 824년이므로 지증대사 창건설이 더 믿을만하다. 도선(道詵, 827~898)과 자초(自超1327~1405) 대사가 중창을 하였으며, 무학(無學)이 삼창하였다. 이러한 불암사는 조선 세조(1450~1468 재위) 때 한양을 중심으로 동서남북에 원찰을 정할 때 서 진관(진관사), 남 삼막(삼막사), 북 승가(승가사)와 함께 동 불암(불암사)으로 꼽혔던 곳이다. 그만큼 불암사가 호국안민의 기도도량으로서의 자격을 가지고 있었음을 알 수 있다.

완만한 소나무숲 능선길이지만 마사토라 방심하면 미끄러질 수도 있어서 주의하며,

우측 학도암 방향 갈림길을 지나자,

이내 체육시설과 쉼터 정자가 있는 247봉을 지나게 된다.

우측 중계본동 방향 갈림길을 지나,

많은 산객들의 흔적이 역력한 노원고개를 지나면,

<노원고개(200m)>

서울 노원구 중계동 은혜사와 남양주시 별내동 산들소리 수목원 사이의 고개이다.

능선 분기점이 나오는데,

지맥길은 직진의 화랑대역 방향을 두고 좌틀하여 삼육대 방향으로 들어서야 하고,

침목 계단길을 따라 내려가면,

우측으로 초록색 철망 펜스가 이어지다가,

좌.우측 모두가 철망울타리이고 기맥 능선인 직진길에는 군부대 철망울타리문이 잠겨 있어서 유일하게 트여있는 우측 삼육대(제명호) 방향의 정규 등로를 따라 지맥능선을 우회하는 게 바람직해 보인다.

이곳에서 지맥 능선 우측은 삼육대이고 좌측은 군 훈련장으로 쓰이고 있어서 일단은 군 훈련장 쪽 능선을 따르다가 삼육대 교내로 진입하기로 하고,

약간 뒤로 물러나 목책을 넘어 10여 미터의 군 훈련장 철망울타리를 우회하여,

삼육대 울타리를 우측에 두고 지맥능선을 따라 진행하면,

군 훈련장 시설들이 나타나지만 휴일이어서 그런지 군인들의 모습은 보이지 않고,

뚜렷하던 군 훈련장 쪽 능선 등로가 좌측 사면으로 사라지고 울타리 옆 등로가 거칠어지는 지점에서 개구멍을 통과하여,

울타리 우측 삼육대 영내로 진입하여 길흔적이 보이지 않는 울타리 옆 거친 사면을 잠시 따르면,

군부대 울타리가 나타나며 울타리 우측을 따라 진행하게 되는데,

방치된 개집과 판자로 막아놓은 곳은 판자를 들치고서 통과하며 진행하다가,

울타리 옆길이 거칠고 희미해지는 곳에서,

군 울타리 옆길을 두고 우측 삼육대 안으로 내려서서 삼육대 정문으로 우회하여 진행하기로 한다.

방학이라서 더욱 그런지는 모르겠으나 토욜이라 한갓진 삼육대 교정을 가로질러,

<삼육대학교>

삼육대학교는 1906년 10월 10일에 현재의 평안 순안국제비행장터인 평안남도 순안에서 의명학교(義明學校)란 교명으로 출발했다. 이 이름은 여호와를 "경외하는 너희에게 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 발하라"(말 4:2)라는 성경말씀의 "의로운 해(태양, 義明)"에서 유래했다. 성경에서 "의로운 해"는 그리스도를 상징하고 삼육교육의 기독교적 사명과 이상을 가리킨다.

구한말 국운이 기울어져 가던 1906년 10월 10일에 개교한 이래 본 대학은 일제강점의 민족수난, 동족상잔, 그리고 산업화의 긴 세월 동안 민족계몽과 교육 근대화의 횃불이었다. 일제의 탄압으로 폐교되기도 했고 학장과 이사장을 역임했던 최태현 목사가 일본 경찰의 고문으로 순교했다. 한국에서는 유일하게 전 캠퍼스 절대 금주와 금연, 지.덕(영).체의 전인교육, 그리고 청교도적 정신을 가르치는 작고도 알찬 고유한 대학이다.(삼육대학교 설립이념에서..)

삼육대 교정 곳곳에서 풍겨오는 전통과 정신을 느끼려 노력하며,

박물관을 지나 대운동장을 따라 나가면,

주변에 '삼육'이란 이름을 단 초등학교, 중학교, 고등학교가 모두 있어서 삼육학원의 규모가 새삼 크게 와닿고,

대학 정문으로 이어지는 도로로 들어서다가 주변 벤치에서 잠시 쉼을 한다.

따스한 커피를 나누며 삼육학원에 대한 조각들을 끼워 맞춰보다가 다시 배낭을 메고,

삼육대 정문으로 나와,

담터고개를 지나서 오는 화랑로를 넘는 삼육대육교를 건너,

<담터고개>

경기도 남양주시 별내동과 구리시 갈매동 그리고 서울 노원구 공릉동이 맞닿는 곳이다. 바로 좌측 아래에 있는 구리시 갈매동에 있는 마을 이름이 담터마을인데, ‘담터’란 작은 야산이 담을 쌓은 듯 마을을 감싸고 있어서 붙여진 이름이라고 한다. 장기(墻基) 마을이라고도 하는데 이는 담터의 한문 표기로 부르는 말이다. 옛날에는 담터마을로 불리다가 일제강점기에는 양주군 노원면 장기리로 불렸고, 해방 이후에 다시 담터라는 이름을 되찾았다고 한다.

도로를 따라 옛 경춘선 철길 방향으로 진행하니,

옛날 경춘선이 지나가는 철길이 나오는데,

레일과 침목이 철거되어 자갈만이 예전에 철길이었음을 알려주는 경춘선숲길을 따라 좌측으로 진행하면,

경춘선숲길 별내역 방향이 구리갈매역세권 공공택지 조성공사로 막혀있지만 우측 옹벽 위로 다닌 흔적이 뚜렷하다.

가림막 앞에서 우측 옹벽 위로 오르면,

구리갈매역세권 공공택지 조성공사가 진행 중인 넓은 개활지가 나타나고,

우측에 태릉CC를 두고 남쪽 갈매역을 향해,

방해물이 나오면 피하고 길이 나오면 따라서 적당하게 대충 진행하다가,

갈매역 남측 철길 아래로 지나는 도로 사거리에 도착하여,

경춘선 철길을 건너지 않고 우틀하여 2차선 도로를 따라 진행한다.

구리갈매지구 역세권 택지개발 공사로 주변이 온통 전쟁이라도 치른 듯 폐허로 변해 있고,

도로도 온통 파헤쳐져 재난 영화의 한 장면처럼 필사의 탈출을 감행하는 기분이 들게 하더니,

주변에는 관계자 외 출입과 통행을 금지한다는 경고판이 곳곳에 세워져 있지만,

어디에서도 "가지 말라고 가지 않는 마루금 산꾼"은 본 적이 없다.

새로 난 47번 국도가 바로 옆으로 지나는지 47번 국도변의 콩요리 식당 뒤편을 지나니,

아직도 이곳부터 "서울특별시 중랑구"라는 표시판이 있는 구 47번 국도의 새우개 고개를 지나,

도로를 막고 있는 가림막을 우회하여 나가면,

47번 국도인 경춘북로가 지나는 새우개고개가 나오는데, 지맥길은 횡단보도를 건너 주유소 오른쪽 길로 오르게 된다.

<새우개고개>

서울 중랑구 신내동의 자연마을인 새고개 마을에서 경기도 구리시 갈매동으로 넘어가는 고개로, 고개가 새우등처럼 굽어 있는 데서 유래된 이름이다. 새우골고개라고도 하였다. 47번 국도가 지나는 곳으로, 도로를 건너서 우측 SK주유소 우측 도로로 오르게 된다.

인터넷 지도에는 들머리 좌측 숲으로 등로가 표시되어 있지만,

잡목이 빼곡히 들어차 등로의 흔적은커녕 뚫고 들어가 엄두도 어려울 정도이고,

울타리가 빈틈없이 쳐진 먹골농원이라는 배밭 입구를 지나,

도로 좌측 잡풀이 무성한 배밭으로 오르는 진입로로 들어서서,

여름철이라면 땀께나 흘렸음직한 빼곡한 잡초와 덩굴로 덮인 가파른 임도의 흔적을 더듬어 올라,

능선 바로 아래에서 길흔적 좌측의 가시나무 잡목을 헤치고 오르면,

우측에서 올라오는 뚜렷한 등로에 접속하게 되고,

짧은 계단 오름길을 올라 별다른 표식이 없는 시멘트 말뚝이 있는 능선 위로 올라서면,

잠시 평지 수준의 등로가 이어지다가 등로 좌측의 삼각점을 지나게 되는데,

예전 산행기에는 이곳에 '팔강산(137m)'이라는 코팅지가 걸려 있었다고 한다.

팔강산(?) 인증을 남기고 바로 우측으로 꺾어서 내려가다가,

꽤나 넓은 공터 한켠에 자리한 파고라 쉼터를 지나서 내려가니,

전망데크 쉼터가 나오는데 좌.우 어느 쪽으로 진행해도 되지만 지름길인 데크 좌측 숲으로 내려가면,

세종포천간고속도로 생태통로를 지나게 되고,

생태통로를 지나 좌.우로 이어지는 등로는 우회하여 오르게 되므로 직진의 절개지 관리용 철계단을 올라,

절개지 상단 울타리를 어렵게 넘고,

희미한 능선의 흔적을 더듬어 길없는 산사면을 오르면,

좌회하여 오는 정규등로에 접속하여 우측으로 진행하게 되고,

좌측 무장애나눔길 방향 갈림길 삼거리에서 우측 국군구리병원 방향으로 진행하니,

검암산 쉼터 삼거리가 나오는데 지맥길은 좌측 구리둘레길 2코스 방향으로 이어지지만,

우측 쉼터로 들어서면 바로 검암산(171.9m) 산패가 걸린 쉼터가 나온다.

<검암산(劍岩山,171.9m)>

경기도 구리시 인창동과 서울 중랑구 신내동의 경계 능선에 있는 봉우리로, 이 봉우리 아래에 동구릉이 있다고 해서 구릉산(九陵山)이라고도 부른다. 정상에는 4등 삼각점(성동441 1994 재설)이 자리잡고 있다. 이곳에는 건원릉(태조 이성계의 능)을 조성한 이후 계속해서 현릉, 목릉, 숭릉, 휘릉, 혜릉, 원릉, 경릉, 수릉 등 여덟 개의 능이 더 모셔졌는데, 동쪽에 있는 아홉의 왕릉군(王陵群)이라고 해서 동구릉(東九陵)이라고 부른다. 이런 연유로 검암산을 아홉의 왕릉이 있는 산이라고 구릉산(九陵山)이라고 달리 부르기도 한다. 동구릉에는 아홉 개의 왕릉에 왕과 왕비 그리고 후비를 합쳐 모두 17위(位)가 모셔져 있다.

한양(漢陽)에 새롭게 도읍을 정한 태조 이성계는 검암산 아래 지금의 건원릉(建元陵)에 자신의 묘 자리를 정하고 한양도성으로 돌아오다가 지금의 망우리 고개 즈음에서 잠시 쉬면서 "이제야 한시름을 잊겠다(於斯吾憂忘矣)"고 해서 망우리(忘憂里) 고개라는 이름이 붙여졌다고 전해지고 있는데, 일반적으로 알려진 것은 이곳 공동묘지에 사람이 죽어 묻히면 비로소 삶으로부터의 모든 근심을 떨쳐버리기 때문에 망우리라 부른다고 한다.

검암산 정상을 조금 내려서니 동구릉 펜스가 나오고,

조선왕릉은 2009년도 UNESCO에 세계 문화유산으로 지정되었다. 519년의 역사를 지닌 조선왕조는 유교라는 통치 이념하에 조상에 대한 존경과 숭모를 매우 중요한 가치로 여겼던 왕조이다. 그러한 왕조 아래서 조상에 대한 존경과 숭모를 가장 잘 드러낸 문화 양식이 바로 왕릉이다. 세계 어느 나라에도 이렇듯 한 왕조의 왕과 왕비의 능이 훼손되지 않고 제자리에 온전하게 보전된 나라는 없다고 한다. 조선 왕조는 우리의 전통문화를 담은 독특한 건축 양식과 아름다운 자연이 어울러진 공간으로 500년 전의 제례가 오늘날까지 이어져 내려오고 있는 살아있는 문화유산이다. 왕릉이 아닌 조선 왕족의 무덤은 119기에 이르며 이 가운데 능이 42기이고 원이 13기 묘가 64기이다. 조선 왕족의 무덤은 신분에 따라 명칭이 달라지며 왕과 왕비의 무덤은 ‘능’, 왕세자와 왕세빈 또는 왕의 사친의 무덤은 ‘원’ 그 외 왕족의 무덤은 ‘묘’라고 부른다.

이곳(구리시)에 있는 동구릉에는 9개의 왕릉이 있다.

건원릉(조선 제1대 태조의 능)

헌릉(조선 제5대 문종과 현덕왕후의 능)

목릉(조선 제14대 선조와 원비 의인왕후와 계비 인목왕후의 능)

휘릉(조선 제16대 인조와 게비 장렬왕후의 능)

숭릉(조선 제18대 현종과 명성왕후의 능)

혜릉(조선 제20대 경종의 원비 단의왕후의 능)

원릉(조선 제21대 영조와 계비 정순왕후의 능)

경릉(조선 제24대 헌종과 원비 효현왕후, 계비 효정왕후의 능)

수릉(추존문조와 신정왕후의 능)

<세계문화유산 조선왕릉(世界文化遺産 朝鮮王陵)의 10가지 비밀>

유네스코 지정 세계문화유산으로 등재된 조선왕릉 40기는 자연과 인공이 절묘하게 조화된 경관을 자아내고 있다. 조선왕릉은 중국 일본에서는 찾아볼 수 없는 독특한 형식과 구조를 띠고 있다. 세계문화유산 등재를 계기로 조선왕릉만이 간직하고 있는 비밀 10가지를 들여다본다.

1. 조선왕릉은 왜 서울 경기에 몰려 있을까?

강원 영월로 유배돼 비극적 죽음을 맞이한 단종의 장릉(영월군)을 제외한 조선왕릉 39기는 서울 경기 일대에 모여 있다. 왕릉을 한양의 궁궐에서 10리(4km)∼100리(40km) 떨어진 곳에 조성했기 때문이다. 왕이 왕릉에서 제례를 올리기 위한 행차를 하루 만에 다녀올 수 있도록 거리를 고려한 결과이기도 하다.

2. 어느 쪽 봉분이 왕이고 어느 쪽이 왕비일까?

태종과 비 원경왕후가 나란히 묻힌 헌릉(서울 서초구 내곡동)의 태종 능 위치는 봉분 뒤에서 봤을 때 오른쪽이다. 조선왕릉은 우상좌하(右上左下) 원칙으로 왕이 오른쪽에 묻혔다. 덕종의 경릉(경기 고양시)만은 덕종이 왼쪽에, 비인 소혜왕후가 오른쪽에 묻혔다. 덕종은 왕세자로 죽었고 소혜왕후는 아들 성종이 즉위해 왕대비로 세상을 떠났기 때문이다.

3. 조선왕릉은 왜 거의 도굴이 안 됐을까?

임진왜란 때 훼손된 성종의 선릉, 중종의 정릉(서울 강남구 삼성동)을 빼고 도굴된 적이 없다. 세종의 영릉(경기 여주군) 석실 부재들의 이음매는 대형 철제 고리로 고정했고 입구에 '이중 돌 빗장'을 채웠다. 석실 사방은 석회 모래 자갈 반죽을 두껍게 채웠다. 부장품을 의궤에 상세히 남겼는데 부장품으로 모조품을 넣은 것도 도굴을 막은 한 요인이다.

4. 왕과 왕비가 항상 함께 묻히지 못한 까닭은?

왕릉은 당대 정치권력의 향방에 따라 다양한 형태로 조성됐다. 중종의 두 번째 계비로 명종을 수렴청정한 '여걸' 문정왕후는 중종 옆에 묻히고 싶어 중종의 첫 번째 계비 장경왕후의 희릉(고양시) 옆에 있던 중종의 정릉을 삼성동으로 옮겼다. 하지만 문정왕후 사후 정릉에 물이 찬다는 이유로 결국 서울 노원구 공릉동에 외로이 묻혔다. 태릉이다.

5. 봉분 앞 혼유석의 정체는?

봉분 앞 돌상인 혼유석(魂遊石)은 영혼이 노니는 돌이라는 뜻. 북을 닮은 고석(鼓石) 4개가 혼유석을 받치고 있다. 이 큰 돌은 제사 지내는 상처럼 보이지만, 아니다. 혼유석 밑에 석실로 연결되는 통로가 숨어 있다. 혼유석은 '지하의 밀실'을 봉인한 문인 셈. 실제로 고석에 새겨진 귀면(鬼面)은 문고리를 물었다.

6. 최장신 문·무석인은 어디에 있을까?

문석인(문관)과 무석인(무관)은 대체로 사람 키를 훌쩍 넘어 권위를 뽐낸다. 가장 큰 문·무석인은 철종의 예릉(고양시), 장경왕후의 희릉에 있다. 3m 이상이다. 중종 시대(16세기)는 석물의 장엄미가 최고조였던 때다. 철종은 19세기의 왕이 아닌가. 전문가들은 흥선대원군이 왕권 강화를 꿈꾸며 예릉을 위엄 있게 꾸몄다고 말한다.

7. 정자각의 계단은 왜 측면에 있을까?

참배자가 동쪽(오른쪽)으로 들어가 서쪽(왼쪽)으로 나오도록 설계됐기 때문이다. 해가 동쪽(시작과 탄생)에서 서쪽(끝과 죽음)으로 지는 자연 섭리를 인공 건축물에 활용한 것. 동쪽 계단은 2개, 서쪽 계단은 1개다. 올라갈 때는 참배자가 왕의 영혼과 함께 하지만 내려올 때는 참배자만 내려온다는 것. 왕의 영혼은 정자각 뒤 문을 통해 봉분으로 간다고 생각했다.

8. 봉분 뒤에는 왜 소나무가 많을까?

왕릉에 우거진 숲을 계획적으로 조성했다. 봉분 뒤 소나무는 나무 중의 나무로 제왕을 뜻했다. 봉분 주변에 심은 떡갈나무는 산불을 막는 역할을 했다. 지대가 낮은 홍살문(왕릉 입구) 주변에는 습지에 강한 오리나무를 심었다. 태조의 건원릉(경기 구리시) 봉분에는 억새풀을 심었는데 고향인 함흥을 그리워한 태조를 위해 태종이 함흥에서 가져왔다고 한다.

9. 고종의 홍릉과 순종의 유릉은 황제릉?

고종은 1897년 조선이 중국과 대등한 나라(대한제국)라고 선포했다. 경기 남양주시 홍릉과 유릉은 황제릉으로 조성됐다. 홍·유릉은 정자각(평면이 '丁'자 모양) 대신 중국의 황제릉처럼 '一'자 모양의 침전(寢殿)을 세웠다. 능의 석물도 코끼리, 낙타 같은 낯선 동물을 배치했다. 왕릉의 석물이 왕을 호위하는 상징인 반면 홍·유릉의 석물은 황제의 위용을 드러낸다.

10. 서삼릉에는 왕족의 공동묘지가 있다?

세 왕릉이 있는 서삼릉(고양시)에는 왕자, 공주, 후궁의 작은 묘 46기가 모여 있어 공동묘지를 연상시킨다. 일제강점기와 광복 뒤 도시화 과정에서 자리를 잃은 묘와 원(왕세자와 왕세자비의 무덤)들이 서삼릉으로 쫓겨 왔다. '공동묘지' 옆에는 왕족의 탯줄을 보관하는 태실 54기도 있다. 원래 태실은 전국의 명소에 묻었는데 일제가 서삼릉으로 몰아넣었다.

(동아일보 윤완준 기자 2009.06.29)

동구릉 펜스가 끝나자 군부대 울타리가 이어지고,

벤치 쉼터를 지나 길게 이어지는 군부대 울타리를 따르다가,

옛 망우리고개를 지나는 북부간선도로 절개지 상단에서 좌틀하여,

<북부간선도로>

경기도 구리시 인창동과 서울 중랑구 태릉을 잇는 북부간선도로가 지나가고 있다. 도로 양쪽으로 55사단과 57사단이 자리를 잡고 있고 이곳이 원래 망우리고개라고 한다. 지맥길이 도로로 인해 끊기는 바람에 군부대가 있는 좌측으로 이어가게 된다.

<옛 망우리(忘憂里) 고개>

서울 중랑구 망우동과 경기 구리시 교문동 사이의 고개이다. 태조께서 동구릉 일대를 유택으로 정하고 근심을 잊었다는 뜻으로 망우(忘憂) 고개라 부르게 되었고, 임오군란 때에 민비가 궁녀복으로 변장하여 이 길로 충주로 피난했다는 일화를 적고 있다. 아울러 옛 망우고개는 여기인데 나중에 1킬로 남쪽에 새 길을 내면서 그곳이 망우리고개로 불렸다고 한다.

침목 계단길을 잠시 내려서면,

57사단 정문 앞 국군구리병원 버스정류장으로 내려서게 되는데 지맥길은 우측 육교를 건너게 된다.

북부간선도로를 넘는 충군육교를 건너,

우틀하여 군부대 울타리 옆으로 이어진 데크계단을 올라,

절개지 상단의 봉우리에서 좌틀하여,

완만해진 능선길이 이어지며,

군부대 울타리를 따르다가 좌측 교문사거리 방향 갈림길을 지나고,

쓰러진 나무들이 얽혀있는 완만한 능선길이 이어지다가,

다시 교문사거리 방향 갈림길을 지나고,

이내 전방으로 망우리 공동묘지가 보이는 좌측 교문사거리 방향갈림길 이정표를 지나서,

가야 할 망우산이 조망되는 양지바른 천년고택에서 배낭을 내리고 다리쉼을 한다.

간식과 커피를 나누다가 다시금 배낭을 메고 지맥능선으로 들어서면 이내 6번 국도 절개지가 나오고,

우틀하여 망우역사문화공원 제2주차장으로 내려서서,

망우고개를 지나는 망우로를 넘는 육교(오작교)를 건너면,

<망우리(忘憂里) 고개>

경기도 구리시 교문동과 서울 중랑구 망우동의 경계에 있는 고개다. 서울과 강원도를 잇는 경강 6번 국도가 지나는 곳으로 서울시립 망우리 공동묘지가 자리를 잡고 있다. 우리 역사의 애환의 한페이지를 자리하고 있는 곳이다.

<망우리의 유래>

조선의 태조가 나이가 들자 나라의 미래에 대해서 무척 고민을 하게 되었다. 태조는 자신이 죽고 난 뒤에도 왕가가 번영하기 위해서는 묘지를 잘 골라야겠다고 생각하고 유명한 지관을 불러 명당을 찾으라고 명령했고 좋다는 곳은 자신이 직접 가보기도 하였다. 한번은 지관이 아차산의 기슭인 지금의 동구릉에 태조를 모시고 갔다. 태조는 기뻐하며 즐거운 마음으로 대궐로 돌아오다가 지금의 망우리 고개에서 쉬었는데 멀리 명당자리인 아차산의 기슭을 내려다보면서 오랫동안 근심을 잊을 수 있었다. 그래서 이 고개를 “근심을 잊었다”는 뜻에서 망우리(忘憂里)라고 부르게 되었다.

망우리 고개는 역사의 숱한 애환을 담고 있다. 태조의 장례행렬이 지나갔고 조선의 마지막 임금인 순종이 승하하자 장지인 금곡까지 갈 때도 이 고개를 넘었다.

그리고 고종 19년(1882년) 6월 9일 임오군란이 일어나자 민비가 이 고개를 넘어 장호원으로 피신했다. 봉록미에 불만을 품은 구식 군인들이 민비를 시해하려고 창덕궁으로 몰려들었을 때 민비는 상궁옷을 입고 상궁 가마에 올라 대궐을 빠져나와 동대문을 지나 이 고개를 넘어 난을 피했다. 광나루에 도착하였으나 아무도 가진 돈이 없자 민비가 끼고 있던 금반지를 빼주어서 뱃삯을 대신했다고 한다.

망우역사문화공원으로 들어서게 되는데,

<망우리 공동묘지>

처음 생긴 것은 1933년이다. 일제 강점기 시절인 1912년 일제는 '묘지, 화장장, 매장 및 화장 취체 규칙'을 제정하여 미아리와 수철리(지금의 금호동) 그리고 신사리(지금의 은평구 신사동)에 공동묘지를 만들었으나 이 세 곳으로 부족하자 1933년에 망우산에 추가로 공동묘지를 조성하였다. 일제가 신설하는 공동묘지를 망우산에 조성하려는 의도는 조선의 초대 임금이 묻힌 왕릉의 산줄기에 가장 하층민들이 이용하는 공동묘지를 조성함으로써 조선 군왕의 권위를 떨어뜨리려는 음흉한 음모가 배경에 깔려 있었다. 일제의 이러한 흉계는 조선을 합병시키고 나서 풍수지리적으로 길지(吉地)에 해당하는 전국의 산천(山川)에 신작로(新作路)를 내고 쇠말뚝을 박는 파렴치한 행위로 나타났으며 그 저의는 금수강산에 가득한 조선의 힘찬 기운(氣運)을 쇠잔시키려 하였던 것이다.

우측 도로를 따라 올라도 되지만 직진의 길없는 능선 방향으로 들어서서,

희미한 족적을 더듬어 올라,

수많은 망자들의 천년집들이 뒤덮고 있는 능선에 접속하여 묘지 사이로 이어진 길흔적을 따르니,

망우리공동묘지에는 일반인뿐만 아니라 독립애국지사를 비롯한 유명인사 17분이 잠들어 있는 곳이기도 하다. 독립운동가이며 민족대표 33인 중의 한 분인 한용운과 오세창, 우리나라 어린이운동의 효시인 방정환, 민족사학자 문일평, 종두법을 널리 보급한 한글학자인 지석영, 독립유공자 서동일, 오재영, 김정규, 유상규, 서광조, 장덕수와 독립유공자이면서 이승만에 의해 국가보안법 위반으로 처형된 진보당의 조봉암 그리고 연세대 의대 전신인 세브란스 의학전문학교 최초 한국인 교장을 역임한 오긍선, 화가 이중섭과 이인성, 문인 박인환과 최학송 그리고 작곡가 채동선의 묘도 여기에 있다.

서울 사람들이 쉽게 구할 수 있던 묘 자리인 망우리공동묘지가 1973년 3월 25일에 2만 8천여 기가 되면서부터 더 이상 이곳에 묻힐 수 없게 되었다. 그럼에도 1994년까지 주변의 산자락을 잠식하며 계속 묘가 늘어나 약 3만 3천여 기가 되자 서울시와 중랑구에서는 <망우묘지공원 종합정비계획>을 발표하고 이장(移葬)과 납골(納骨)을 장려한 결과 2005년에는 1만 7천여 기만 남게 되었고, 해를 거듭할수록 그 수는 계속 줄고 있으며 지금도 이장을 하면 보조금을 지급한다고 한다.

망우역사문화공원 중랑망우공간 건물을 지나게 된다.

<중랑망우공간 개관기념>

망우역사문화공원은 대한민국 근.현대사를 고스란히 품고 있는 살아있는 박물관입니다. 이에 40만 중랑구민의 역사와 문화 사랑의 염원을 담아 2022년 4월 1일 중랑망우공간을 개관하게 되었습니다.

▶1층 미디어 홀 : 망우역사문화공원의 역사와 문화의 이야기를 담은 미디어 영상과 상실전시.

▶2층 교육전시관 : 애국지사를 기리는 <뜻을 세우다. 나라를 세우다 - 건국훈장 8인> 특별기회전시.

▶조각가 권진규님의 <자소상 - 사후제작>과 천재화가 이인성님의 <가을 어느날-영인본>기증 전시

▶사색과 힐링의 공간 <돌담이 있는 사색의 정원과 망우카페, 하늘다리 진망대>

중랑망우공간은 애국지사와 문화예술인들의 삶과 역사.문화적 의미를 보전하고 전승하는 문화복합 공간으로 새 역사물 써 나가게 될 것입니다. 아름다운 숲과 쾌적한 산책로, 영면하여 계신 인물들의 인생이 살아 숨 쉬는 망우역사문화공원을 대한민국 대표 역사문화공원으로 가꾸어 나가겠습니다. 2022년 4월 1일 -중랑구청장-

중랑망우공간 도로를 따라 오르니,

근심걱정을 잊게 하는 망우공원에 묻힌 인사들의 면면이 표시되어 있고,

망우산으로 오르는 정규 산책로(서울둘레길)를 두고 유관순 열사의 유언이 새겨진 비석이 있는 좌측 도로 입구에서,

우측 숲으로 들어 희미한 족적을 따라 오르니,

잊힘이 싫은 수많은 주검들의 속삭임이 아우성으로 느껴지며,

방치된 무덤들의 울타리가 답도 길도 없는 극강의 난코스를 선사해 주더니,

좌측 아래에서 이어오는 구리둘레길 1코스에 접속하자,

극강의 난코스를 극복한 보상이기라도 하듯, 좌. 후방 구리시 건너편으로 천마지맥 능선이 시원하게 조망된다.

수레길 수준의 능선 등로를 따라 오르는데,

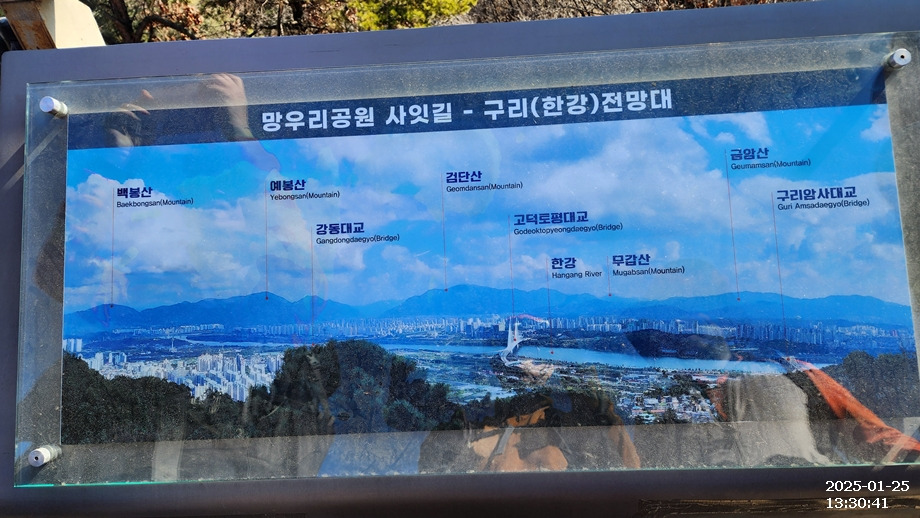

좌측 남동쪽 방향 조망이 멋진 구리(한강) 전망대를 지나게 되고,

유명 인사의 묘나 묘터를 지나,

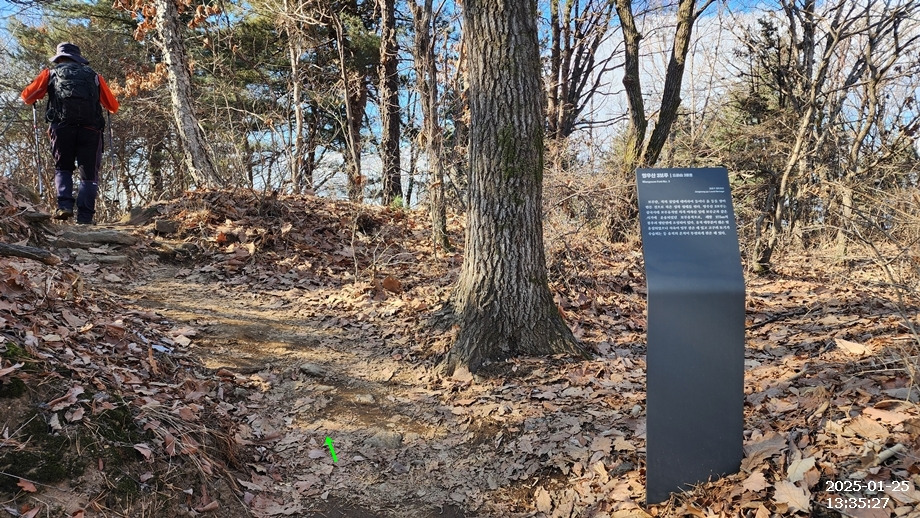

망수산 3보루 유적지 안내판을 지나고,

<망우산 3보루>

보루란 적의 침입에 대비하여 돌이나 흙 등을 쌓아 만든 것으로 작은 성곽 형태를 띤다. 망우산 3보루는 삼국시대 보루유적인 사적 아차산 일대 보루군과 같은 시기에 운용되었던 보루유적으로, 해발 275m의 봉우리 평탄면에 조성되어 있다. 유적 대부분이 훼손 및 유실되었으나 석축이 일부 잔존해 있고, 고구려 토기가 수습되는 등 유적의 흔적이 뚜렷하게 잔존해 있다.

연이어 망우산 2보루 안내판을 지나면,

망우산 전망대가 자리한 망우산 정상에 도착한다.

<망우산(忘憂山, 281.3m)>

서울시 중랑구 망우동과 경기도 구리시 교문동 경계에 있는 산이다. 망우산 2보루 유적지가 있는 곳이나 보루의 훼손이 심한 곳이다. 약 500여 년 전 이태조가 능지를 정하고 돌아오다가 고개에서 능지를 바라보며 근심을 잊었다 하여 망우리라 부르게 되었다.

망우산에는 서울시립장묘사업소 망우묘지가 있다. 총면적 60만여 평에 33만여 기의 분묘가 있다. 공동묘지 지정은 1933년 경기도 임야 일부를 경성부에서 양도받아 묘지로 사용하면서부터. 1991년 서울시가 중랑구로부터 인수한 망우묘지는 이미 73년부터 포화상태로 더 이상 묘지 구하기가 어렵다.

망우산 전망대를 돌아나와 구리둘레길 1코스 관용탑 방향으로 지맥길을 이어가는데,

좌측으로 한강과 하남의 검단산이 시원스레 조망되고,

무덤들 사이로 이어지던 등로를 따르다가 살짝 내려서자,

사각정자 쉼터가 있는 포장도로에 내려서게 되는데,

바로 포장도로를 두고 좌측 구리둘레길1코스(깔딱고개) 방향 비포장 산책로로 진행한다.

<아차산일대 보루군 안내판>

아차산은 한강을 서로 차지하려고 삼국이 싸울 때 지정학적(地政學的)으로 매우 중요한 요충지였다. 부여(夫餘)에서 떨어져 나와 처음 한강유역에 도읍을 정한 한성백제(漢城百濟)는 남하(南下)해오는 고구려 세력을 막기 위해 아차산에 산성을 쌓았는데, 이 산성을 아단성(阿旦城) 또는 아차산성(峨嵯山城)이라 한다. 그럼에도 고구려 장수왕(長壽王)은 아차산까지 쳐내려와 백제의 개로왕(蓋鹵王)의 목을 베고 아차산을 차지하고는 이곳에 여러 개의 보루(堡壘)를 설치한다.

아차산에 설치한 고구려 보루는 한강 유역을 경계하는 성채(城砦)로서 이곳에서 온돌과 우물이 발굴된 것을 보면 고구려 병사들이 숙식을 하며 주둔했던 것으로 보인다. 개로왕이 죽임을 당하자 한성백제는 한강 유역을 버리고 남쪽으로 내려가 방어하기 용이한 금강 유역에 공산성(公山城)을 쌓고 웅진백제(熊津百濟)의 깃발을 새우게 된다. 고구려가 백제로부터 빼앗은 한강 유역을 다시 신라가 차지하자 고구려 평원왕(平原王)의 사위 온달장군이 잃어버린 땅을 되찾으려고 아차산성에서 신라군과 싸우다 전사(戰死)하였다는 이야기가 전해져 오고 있다.

주검에 대한 의문을 다시금 떠올리며 완만한 능선길을 따르니,

데크목 산책로가 설치된 망우산 제1보루를 지나게 되고,

<망우산 제1보루(280.3m)>

망우산 보루 중에 유일하게 사적으로 지정된 곳이다. 망우산 끝 봉우리에 자리잡고 있으며, 용마산 보루와 시루봉 보루가 조망된다. 1994년 지표조사에서 고구려 토기편 여러 개가 발견되어 고구려 보루로 추정된다.

완만한 능선 내림길을 내려서다가,

이정표가 있는 갈림길에서 좌측 서울둘레길 깔딱고개 방향으로 내려서면,

망우산과 용마산 사이의 안부 갈림길인 깔딱고개 쉼터를 지나게 된다.

<깔딱고개(용마터널)>

서울 중랑구 면목동 사가정공원과 경기 구리시 아천동 사이의 고개이다.

잠시 사가정역 방향으로 알바 갔던 분들을 기다렸다가,

깔딱고개에서 용마산으로 오르는 570계단으로 들어서서 오르니,

우측으로 서울시와 북한산이 시원스레 조망되고,

잠시 더 오르니 좌측으로 저 멀리 축령산과 천마산, 팔당과 덕소, 적갑산과 예봉산이 한눈에 들어오더니,

마지막 남은 계단길을 올라 최상단 전망대에 도착하니 더욱 넓은 조망이 시원스레 펼쳐지며,

이내 570계단 위로 올라서니 평탄해진 능선길이 이어진다.

빛바랜 아차산 보루군 안내판을 지나 데크계단을 올라서면,

<아차산 보루군>

서울과 경기도의 경계를 이루고 있는 아차산은 용마산과 망우산 주변 산지를 포함하고 있다. 아차산 동쪽으로는 왕숙천이, 서쪽으로는 중랑천이 남쪽의 한강으로 흘러들고 있어 육로 교통은 물론, 수로 교통에도 아주 중요한 위치를 차지한다. 또한 해발 285m의 아차산은 그리 높은 산지는 아니지만 충적 평야지대와 한강에 인접하여 위치하고 있어 주변 지역을 살피는데 있어 최상의 위치라 할 수 있다. 이러한 까닭에 아차산은 고대부터 현대에 이르기까지 군사적으로 중요한 자리를 차지하고 있으며, 아차산 고구려 보루의 입지도 이러한 지리적, 지형적 이점을 바탕으로 하고 있다. 이러한 아차산 일원에는 모두 21개소의 보루가 분포하고 있는데, 이중 7개의 보루가 발굴되었거나 조사 진행중이며, 2004년에는 17개소의 보루가 국가 사적 제455호로 지정되어 관리되고 있다. 아차산 일원의 보루는 입지에 따라 한강변의 보루와 아차산 능선상의 보루로 구분된다. 한강변 보루들은 한강 이남과 한강의 수로를 감시하거나 방어하기 위하여 배치된 것이며, 아차산 능선상의 보루는 중랑천의 왕숙천변을 방어하기 위하여 배치된 것으로 추정된다.

넓은 용마산 5보루 헬기장을 지나게 되고,

<용마산 5보루(316m)>

서울특별시 중랑구 면목동과 경기도 구리시 아천동의 경계 일대에 위치한다. 보루가 위치한 곳은 해발 316.3m의 작은 봉우리로 용마산과 아차산 능선이 합쳐지는 지점에서 북쪽으로 약 20m 진행한 지점이다. 보루에서는 서쪽의 중랑천변 일대가 잘 조망된다. 보루의 남쪽으로는 용마산 제4보루가 연결되고, 동쪽으로는 아차산 제4보루가 위치하며, 북쪽으로는 능선을 따라 망우산 보루군으로 연결된다. 보루 내부는 헬기장이 설치되어 평탄화되었으며 훼손이 심하다.

평면 형태는 남북으로 긴 타원형이며, 둘레는 132m, 내부 면적은 936㎡ 정도로 추정된다. 성벽은 정상부 평탄면 외곽을 따라 축조하였는데, 보루의 북동쪽 끝지점에는 무너진 성벽이 노출되어 있다. 노출된 성벽은 10여 단이며, 내부는 할석과 흙으로 채워진 상태이다. 보루 내부는 훼손이 심하여 유구 면이 노출되고, 다량의 고구려 토기가 채집되고 있으며, 일부 철기류도 수습되었다.

채집된 토기는 모두 전형적인 고구려 토기류로 인근의 용마산 제2보루, 아차산 제3·4보루, 홍련봉 제1·2보루 및 시루봉보루 출토품과 같은 양상이다. 이미 조사된 아차산일대의 고구려 보루들과 마찬가지로 한강유역의 방어를 위해 축조된 것으로 생각되며, 대체로 500년 전후에 축조되어 551년까지 사용된 것으로 보인다.

<망우리의 유래>

태조 이성계가 한양에 도읍을 정하고 종묘사직을 마련한 후, 선왕들의 능지를 정하기 위해 고심하던 중 현재의 동구릉을 답사하게 되었다. 이성계와 함께 하던 무학대사는 동구릉의 지세가 선왕의 능지보다는 태조의 신후지지(身後之地)로 적합하다 조언하였고, 태조는 그 조언을 받아들여 자신의 능지로 결정하였다. 기쁜 마음으로 환궁하던 중 지금의 망우고개 위에서 뒤를 돌아보고는 "과연 명당이라 이제는 근심을 잊게 되었다."라고 경탄한 데서 지금의 망우(忘憂)라는 이름이 붙게 되었다고 한다. -구리시-

평탄한 능선길을 이어가다가 등로 옆 벤치에서 목을 축이며 잠시 쉼을 한다.

간식으로 허기를 달래고선 다시금 평탄한 등로를 따르니,

'Y'자 갈림길이 있는 헬기장이 나오는데 우측 500m 거리의 용마산은 이미 몇 차례 올랐기에 생략하고,

이정표의 좌측 아차산 방향으로 들어서니,

<용마산(龍馬山, 348m)>

서울시 중랑구 면목동과 광진구 중곡동에 걸쳐 있는 산이다. 장군봉이라고도 하며, 예전에는 아차산을 포함해 남행산이라고도 불렀다. 아차산에서 제일 높은 봉우리이며 아차산과 함께 한북정맥에서 갈라져 나온 수락지맥의 끝을 이룬다.

예로부터 중랑천 지역을 한눈에 조망할 수 있는 전략적 요충지였으며, 고구려가 전쟁에 대비해 만든 소규모 요새지인 보루 유적이 있다. 1970년대 들어 서울특별시가 아차산과 용마봉 일대에 아차산공원·용마공원·용마돌산공원 등 도시자연공원을 조성하였다. 산에는 아기장수 전설이 전해지는데, 삼국시대에는 장사가 태어나면 가족을 모두 역적으로 몰아 죽이는 때가 있었다고 한다. 백제와 고구려의 경계였던 이곳에서 장사가 될 재목의 아기가 태어났는데, 걱정하던 부모가 아기를 죽여버렸으며 그 뒤 용마봉에서 용마가 나와 다른 곳으로 날아간 데서 용마산이라는 이름이 붙었다고 한다. 또는 조선시대 산 아래에 말 목장이 많아 용마가 태어나기를 기원하는 뜻에서 용마산이라는 이름이 생겨났다고도 한다.

가야 할 아차산과 그 너머의 하남시 방향 조망이 멋지고,

완만한 데크 계단을 내려서면,

우측 긴고랑계곡 방향 갈림길이 있는 안부를 지나게 되고,

<긴고랑 계곡>

용마산과 아차산 사이에 있는 계곡이 상당히 깊고 길어서 '긴고랑'이라 이름이 붙여진 모양이다. 우측 긴고랑 계곡길은 중곡동으로 가는 길이다.

다시 데크목 계단길을 잠시 올라,

'ㅓ'자 갈림길에서 아차산4보루을 우회하는 직진길을 두고 좌측 길로 들어서서,

아차산 4보루 안내판 옆 나무계단길을 오르면,

<아차산4보루(阿且山4堡壘)>

고구려는 삼국시대의 전략적 요충지였던 한강유역에 20여 개의 보루를 만들어 남진정책의 전초기지로 활용하였다.

아차산 일대의 보루는 475년 고구려(장수왕 63년)가 한강 유역에 진출한 후 551년 신라와 백제에 의해 물러날 때까지 사용되었다. 아차산4보루도 토기 형태와 목탄의 연대측정 결과, 5세기 후반부터 6세기 중반 사이에 만들어진 것으로 추정된다.

아치산4보루는 크게 성벽과 건물터로 구성되어 있다.

둘레 249미터의 성벽은, 지형의 경사면을 이용하여 바깥 면을 돌로 쌓음과 동시에 안쪽 경사면을 뒷채움돌과 흙으로 다져 메우는 식으로 만들었고, 외부 감시와 침입하는 적을 방어하기 유리한 곳에 치를 설치하였다. 독특한 구조의 남쪽 이중치는 출입구로 추정되며, 고구려 성 쌓기의 전형인 퇴물림(들여쌍기) 형식이 잘 나타나 있다.

성벽 안쪽의 건물터는 병사들의 생활에 필요한 온돌과 배수로, 저수조 등이 배치되어 있다. 이곳에서는 항아리·명문접시·시루 등의 그릇과 투구·찰갑·창·도끼·화살촉 등의 무기·낫·쇠스랑 등의 농기구, 재갈·등자와 같은 말갖춤이 발견되었다. (안내판)

다른 보루들과는 달리 성곽을 쌓아서 복원해 놓은 아차산4보루 위로 올라서게 된다.

아차산4보루에서 바라본 구리시와 하남시 방향.

<구리시>

구리(九里)라는 명칭은 1914년 3월 1일 부·군·면 통페합 때 부령(府令) 제111호로 당시에 양주군 망우리면(忘憂里面)과 구지면(九旨面) 그리고 노해면의 일부지역을 병합하여 구지면의 ‘구’자와 망우리면의 ‘리’자를 합하여 구리면(九里面)이라 한데서 유래한다.

현 구리시의 옛 명칭은 구지(龜旨,九旨)였다. 그 구지(龜旨)라는 명칭이 처음 나타나는 문헌은 조선시대 지리서인 『신증동국여지승람』이다. 이 책이 만들어진 시기는 1530년 조선 중기인데 그 이전의 책에서는 구지라는 명칭을 찾을 수 없다. 한편 1871년 간행된 『경기읍지』의 지도에는 '구지(九旨)'라 표기되어 있다. 즉 '구지'의 한자 표기는 '구지(龜旨)'가 일반적이었지만 '구지(九旨)'라는 표기도 아울러 사용된 것이다.

이와 같은 사실에 입각하여 '구지'의 어원을 살펴보면 육지가 강이나 바다로 돌출한 지역을 '곶'이라 하는데 구리지역은 한강과 왕산내로 둘러싸인 곶으로 볼 수 있다. 곶이 고지로, 고지가 구지로 변하여 이에 해당하는 소리를 한자로 '구지(龜旨)', '구지(九旨)'라 표기한 것으로 추정할 수 있다.

구리와 하남 방향이 시원스레 내려다 보이는 4보루를 내려서서,

각종 시설물과 현수막이 어지러운 아차산 능선길을 따르다가,

아차산3보루 안내판을 지나서 오르면,

'아차산 정상'을 알리는 표지판이 서 있는 아차산 정상을 지나게 된다.

<아차산(阿嵯山, 287m)>

서울시 광진구 중곡동과 경기도 구리시 아천동의 경계에 위치한 산이다. 아차산은 높이 솟은 산이라는 뜻으로, 나의 산이라는 고어(古語)를 한자로 표기한 것이라는 견해와 홍계관의 죽음 등 다양한 견해가 있다.

예전에는 남쪽을 향해 불뚝 솟아오른 산이라 하여 남행산이라고도 하였고, 마을사람들은 아끼산·아키산·에께산·엑끼산 등으로 부르기도 한다. 《경기지(京畿誌)》 '양주조'에 보면 화양사(지금의 영화사)가 악계산(嶽溪山)에 있다고 되어 있다.

현재 아차산의 한자 표기는 '阿嵯山', '峨嵯山', '阿且山' 등으로 혼용되는데, 옛 기록을 보면 《삼국사기》에는 '아차(阿且)'와 '아단(阿旦)' 2가지가 나타나며, 조선시대에 쓰여진 고려역사책인 《고려사》에는 '아차(峨嵯)'가 처음으로 나타난다. 조선시대에는 봉화산을 포함하여 망우리 공동묘지지역과 용마봉 등 광범위한 지역을 모두 아차산으로 불렀던 것으로 추정된다. 특히 이성계의 휘(諱)가 '단(旦)'이기 때문에 이 글자를 신성하게 여겨서 '旦'이 들어간 이름은 다른 글자로 고치면서 단(旦) 대신 이와 모양이 비슷한 '차(且)’자로 고쳤는데, 이때 아차산도 음은 그대로 두고 글씨를 고쳐 썼다고 한다.

그밖에 산이름과 관련하여 전해지는 이야기가 있는데, 조선 명종 때 점을 잘 치는 것으로 유명한 홍계관이라는 사람이 있었다고 한다. 명종이 소문을 듣고 그를 불러 쥐가 들어 있는 궤짝으로 능력을 시험하였는데, 그가 숫자를 맞히지 못하자 사형을 명하였다. 그런데 조금 후에 암쥐의 배를 갈라보니 새끼가 들어 있어서 "아차" 하고 사형 중지를 명하였으나 이미 때가 늦어 홍계관이 죽어버렸고, 이후 사형집행 장소의 위쪽 산을 아차산이라고 불렀다는 것이다.

또한 온달에 대한 전설이 많이 전해져오는데, 온달이 가지고 놀았다는 지름 3m짜리 공기돌바위와 온달샘 등이 있고 아차산성(사적 234)에서 온달이 전사했다고 전해진다.

아차산은 예로부터 삼국시대의 전략적 요충지였으며, 고려 때는 광나루와 함께 많은 시인·묵객들이 찾았으며, 은석사(銀石寺)·범굴사(梵窟寺)·영화사(永華寺) 등 여러 사찰이 있었다. 조선 중기까지 일대가 목장으로만 개발되어 인가가 드물고 수풀이 무성하였으며, 호랑이, 늑대 같은 많은 야생동물이 살고 있어 임금의 사냥터로 이용되었다.

근대 이후 산기슭 중턱까지 주택이 들어서게 되었고, 뛰어난 조망으로 인해 이승만 대통령의 별장이 세워졌다. 1970년대 들어 서울특별시가 일대에 아차산공원·용마공원·용마돌산공원 등 도시자연공원을 조성하였고, 산자락에 주택가와 쉐라톤워커힐호텔이 들어서 있다.

문화재는 삼국시대에 고구려·백제·신라가 한강유역을 차지하기 위하여 250여 년 동안 각축을 벌였던 아차산성(사적 234), 아차산 봉수대지(서울기념물 15), 신라 문무왕 12년 의상대사가 창건한 영화사(永華寺) 등이 있다. 그밖에 고구려 시대에 세워진 것으로 알려진 보루 유적이 있고, 대성암 뒤에는 의상대사가 수련을 했던 곳으로 알려진 천연 암굴 외에 석곽분, 다비터, 강신샘 등 유적이 많다. 구리시 아치울에서는 해마다 온달장군 추모제가 열린다.

<아차산 정상>

아차산은 주변의 용마봉(343m), 망우현(282m)을 함께 부르는 표현이었지만, 요즘은 주변의 산지와 구분하여 아치산, 용마산. 망우산으로 나누어 부르기도 하여 이곳 아차산3보루 지점을 '아차산 정상'이라 말하기도 한다.

아차산3보루는 국가지정문화유산으로 지정된 아차산일대보루군 17개 중 한 개이며 일부 구역이 발굴조사되었을 뿐 대부분 조사되지 않았다. 지면 아래에는 삼국시대 군사들의 생활시설인 여러 개의 건물지와 온돌, 배수로와 석축 성벽이 남아 있을 것이다. (안내판)

아차산 정상(3보루)을 뒤로하고 야자메트가 깔린 등로를 따르는데,

좌측의 서울 강동구와 하남시 방향 한강 조망이 시원스레 펼쳐지며,

우측으로는 넓게 펼쳐지는 서울시가지가 시선을 부여잡고,

전망이 좋은 아차산 능선길을 따르다가,

출입이 금지된 아차산5보루는 우회하여 지나고,

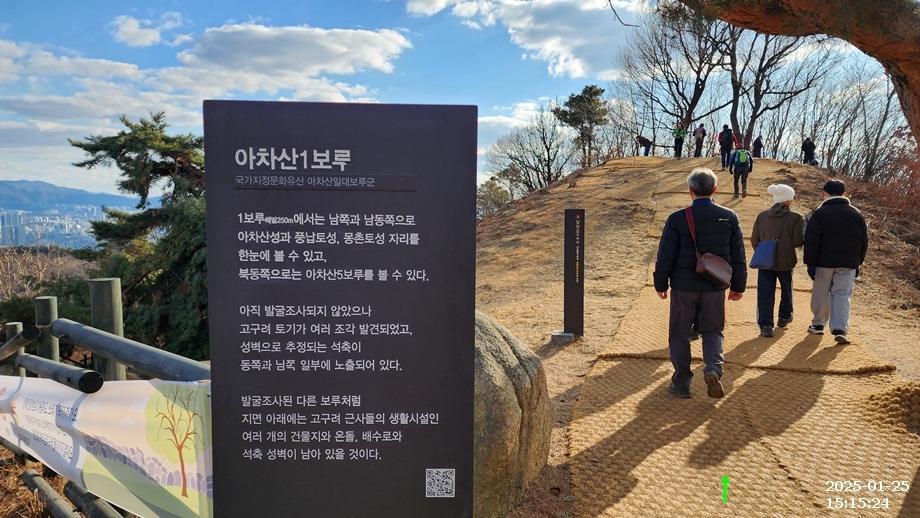

아차산에서 가장 남쪽이 위치한 아차산1보루를 지나게 된다.

시원스레 펼쳐지는 조망에 감탄사를 연발하며 1보루를 내려서면,

서울의 해돋이 명소인 '아차산 해맞이 공원'을 지나게 되는데,

해맞이 전망대크에서는 서울을 굽이쳐 흐르는 한강과 그 주변의 삶이 고스란히 조망되고,

<잠실>

살곶이목장 주위에는 대규모의 뽕나무 밭인 아차산 잠실(蠶室)이 있었던 곳이다. 조선시대에는 건물과 관곽(棺槨)과 가구(家具)의 도료(塗料)로 사용되는 옻나무(漆木), 견직물(絹織物)을 생산하기 위해 누에에게 먹일 뽕나무(桑木), 식용(食用)할 수 있는 과일나무(果木) 등 이 세 종류의 나무 심기를 권장하였다.

특히 뽕나무를 대량 생산하기 위해 조성된 잠실이 동잠실, 서잠실, 아차산잠실, 연희궁잠실, 낙천정잠실 등 서울에만 다섯 곳에 있었던 것 같다. 동잠실은 잠실종합운동장과 잠실아파트단지 일원이고 아차산잠실은 화양리와 뚝섬 일대며 연희궁잠실은 조선 초기 서쪽 이궁이었던 연희궁 터인 지금의 연세대학교 부근이고 낙천정잠실은 조선 초기 남쪽 이궁인 대산이궁의 낙천정으로 지금의 한양대학교 일대가 해당되고 서잠실은 장소가 명확하지 않다. 이 다섯 곳의 잠실에서 뽕나무 묘목을 키워 여의도 옆에 있었던 밤섬(栗道)으로 모두 보내면 그곳에서 봉상시(奉常寺), 내자시(內資寺), 예빈시(禮賓寺), 제용감(濟用監), 사포서(司圃署)의 다섯 개 기관이 분담하여 뽕나무를 집단으로 키우게 된다. 결국 다섯 곳의 잠실은 묘목장(苗木場)이고 밤섬은 양육장(養育場)인 셈이다. (펌)

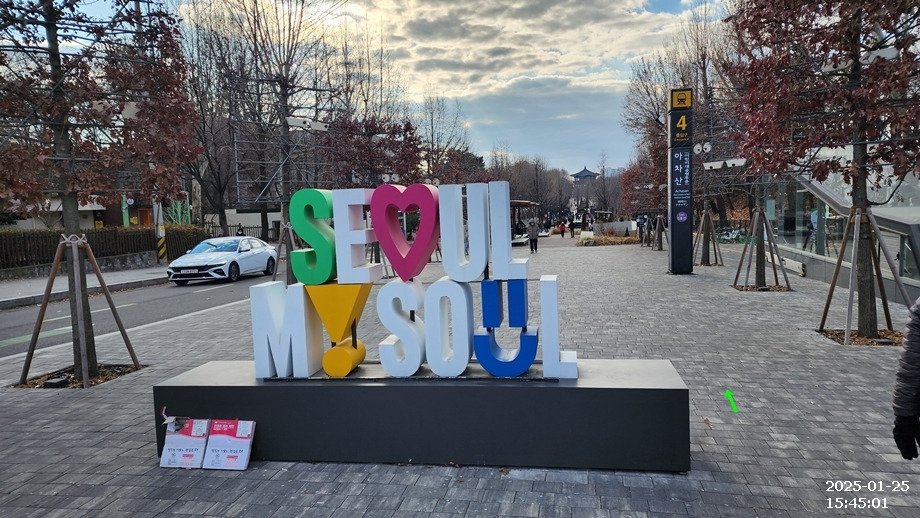

아차산 해맞이공원에서 좌측 광나루역 방향의 능선길을 두고 우측 아차산역 방향 지맥능선길로 들어서서,

완만한 소나무숲 능선을 내려가면,

데크 계단 내림길이 나타나고,

아차산둘레길 갈림길을 지나서 내려가,

광진구 중곡동 아차산 기슭에 자리한 기원정사 옆으로 내려서서,

좌측 광진구 구의동과 우측 광진구 중곡동을 가르는 도로를 따라 아차산역 방향으로 지맥길을 이어간다.

도로를 따라 보은약국 앞 사거리를 지나서 도로를 따르다가,

수락지맥 종주 기념 복권도 사고,

긴 줄이 이어진 떡볶이집에 곁눈질을 보내며,

아차산역을 지나는 천호대로 횡단보도를 건너,

어린이대공원 후문으로 이어진 문화의 거리를 따라,

서울어린이대공원 후문으로 들어서서 팔각정을 향해 진행하다가,

무지개분수 직전에 좌틀하여 축구장 방향으로 진행하고,

그나마 지맥능선으로 보이는 언덕을 가늠해 가며 도로를 따라,

좌측 축구장을 지나 지맥능선으로 보이는 언덕이 이어진 동물원 방향으로 진행하여,

부모들과 함께 나온 아이들이 많이 보이는 동물원 구역을 통과하고,

사람들의 왕래가 거의 없는 남문 방향 도로를 따라,

어린이대공원 남문을 나가 광나루로에 접속하여 우측으로 진행하면,

어린이회관 정문을 지나게 된다.

어린이회관 정문을 지난 첫번째 횡단보도에서 좌측으로 길을 건너,

골목길로 들어서서 화양동 성당을 지나고,

신원리브웰 오피스텔 앞 능동로를 건너,

서울화양초등학교 앞을 지나고,

예정했던 목적지인 건대입구역 방향 도로를 따르다가,

이곳 건대입구역 부근에서 수락지맥의 종착지인 중랑천이 한강에 합류하는 두물머리까지 6km는 능선 구분조차 어려운 시내 구간이라 생략하기로 하고,

요즘 식당들의 브레이크타임인 어중간한 시간임에도 문을 열어놓은 식당 앞에서 기맥 산행을 마감하고,

조촐한 수락지맥 완주 뒤풀이 시간을 가지고는,

활기찬 젊은이들이 붐비기 시작하는 시간에 보람찬 하루해를 마치고 귀갓길에 오른다.

그동안 수차례 올랐던 불암산과 아차산 산행에서,

흐려서 그런 경우야 당연하지만 맑은 날에도 미세먼지로 조망이 별로였는데,

오늘은 함께한 누군가가 전생에 나라를 구했던지 시야가 청명하여

멋진 조망을 만끽하는 행운을 가졌다. 늘 감사할 따름이다.

'2025년' 카테고리의 다른 글

| 서해랑길 1, 2코스(땅끝탑~영터버스정류장) : 국내 최장 걷기길의 시작 (2) | 2025.03.24 |

|---|---|

| 관악지맥 1차(분기점~갈현) : 힘겹게 걸은 눈(雪) 산행 (0) | 2025.03.14 |

| 남파랑길 5, 6코스(신평동교차로~송정공원~제덕사거리) : 산업의 요람으로 바뀐 임진왜란의 전장 (2) | 2025.03.11 |

| 천마지맥 1차(분기점~금단이고개) : 뜻밖의 눈(雪) 산행 (0) | 2025.02.24 |

| 남파랑길 3, 4코스(영도대교~신평동교차로) : 후다닥 걸어서 남은 아쉬움 (0) | 2025.02.18 |